Etude linéaire

L'oral du bac de français

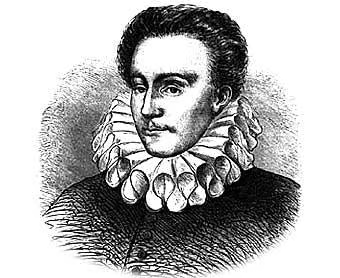

Dans son Discours de la servitude volontaire, écrit vers 1549, Étienne de La Boétie s’interroge sur une énigme politique et morale : pourquoi les peuples acceptent-ils de se soumettre à un seul tyran, alors qu’ils seraient en mesure de s’en libérer ? Loin d’une critique conjoncturelle d’un pouvoir précis, La Boétie adopte une approche universelle et intemporelle du phénomène de la domination. Dans ce passage central, il s’emporte contre l’absurdité de cette soumission collective, mêlant indignation, ironie et raisonnement logique.

Comment l’auteur transforme-t-il un constat révoltant en véritable scandale moral et politique ?

Nous verrons que cette dénonciation repose d’abord sur une rhétorique de l’indignation, puis sur une analyse logique de la soumission, avant de culminer dans une aporie qui défie le langage lui-même.

Mouvement du texte

- Mouvement 1

- L’indignation oratoire face à l’absurdité de la servitude (de « Mais, ô bon Dieu ! » à « la moindre femmelette ! »)

- Mouvement 2

- Une série de questions rhétoriques pour interroger les causes de cette soumission (de « Appellerons-nous cela lâcheté ? » à « non pas qu’ils n’osent pas »)

- Mouvement 3

- Un vertige logique et moral devant l’absence de révolte collective (de « Si l’on voit, non pas cent » à la fin)

I. L’indignation oratoire face à l’absurdité de la servitude

Dès l’attaque, le ton est celui de la stupeur :

« Mais, ô bon Dieu ! que peut être cela ? comment dirons-nous que cela s’appelle ? »

La Boétie multiplie les interrogations rhétoriques et les exclamations pour exprimer une indignation sincère et profonde. L’usage du registre oratoire est marqué par la syntaxe saccadée, les interjections (« ô bon Dieu ! »), les reprises anaphoriques :

« quel malheur […] quel vice, ou plutôt quel malheureux vice ? »

Cette gradation insiste sur l’incompréhensibilité du phénomène de la servitude.

La Boétie ne parle pas de simple obéissance, mais de servitude :

« non pas obéir, mais servir ; non pas être gouvernés, mais tyrannisés »

L’usage des antithèses et des parallélismes renforce l’absurdité de cette domination.

Ce qui choque le plus l’auteur, c’est la disproportion entre l’ampleur de la soumission (« un nombre infini de personnes ») et l’insignifiance du tyran :

« d’un seul hommeau »

Ce terme péjoratif, formé sur le modèle diminutif, souligne le mépris de La Boétie. Il poursuit en accumulant les images dévalorisantes :

« le plus lâche et femelin de la nation […] empêché de servir vilement à la moindre femmelette ! »

Ici, la métaphore dégradante déconstruit le prestige supposé du tyran.

II. Une série de questions pour interroger les causes de la soumission

La deuxième partie du passage est structurée par une accumulation de questions oratoires :

« Appellerons-nous cela lâcheté ? »

« dirons-nous que ceux qui servent soient couards ? »

Le rythme devient hypothético-déductif : La Boétie explore rationnellement plusieurs hypothèses, qu’il réfute au fur et à mesure.

Le raisonnement commence par un cas extrême mais isolé :

« Si deux, si trois, si quatre […] cela est étrange, mais toutefois possible »

Puis il élargit l’échelle progressivement :

« Mais si cent, si mille […] », jusqu’à :

« cent pays, mille villes, un million d’hommes »

Ce crescendo conduit à une aporie morale : comment expliquer que des peuples entiers se soumettent sans qu’on puisse invoquer la peur ?

L’auteur distingue donc la peur de la lâcheté :

« ce n’est non couardise, mais plutôt mépris ou dédain »

Ce retournement ironique renverse les attentes : ce n’est plus par faiblesse qu’on se soumet, mais presque par indifférence.

III. Le vertige logique et moral : la servitude sans nom

Dans le dernier mouvement, La Boétie pousse l’argument à son extrême. Il s’appuie sur une opposition quantitative :

« deux peuvent craindre un, et possible dix ; mais mille, mais un million, mais mille villes… »

Il en résulte une contradiction logique : la peur ne peut justifier une telle soumission collective.

Le vocabulaire s’emporte alors dans une hyperbole morale :

« cela n’est pas couardise […] non plus que la vaillance ne s’étend pas qu’un seul échelle une forteresse »

Par cette comparaison absurde, La Boétie montre qu’il serait tout aussi illogique d’attribuer du courage extrême à un seul homme que de justifier la servitude de millions par la peur.

La chute est marquée par une formule paradoxale :

« quel monstre de vice est ceci […] que la nature désavoue avoir fait et la langue refuse de nommer ? »

Le tyran devient une créature monstrueuse, un être hors-nature que le langage lui-même rejette.

À travers une rhétorique puissamment oratoire, un raisonnement progressif et un usage saisissant de l’ironie, La Boétie donne à voir un phénomène aussi scandaleux qu’incompréhensible : le renoncement volontaire à la liberté. Refusant d’accepter que la servitude soit naturelle ou inévitable, il en fait une aberration que la raison comme la langue sont incapables de nommer.

En s’attaquant ainsi aux fondements de l’obéissance, La Boétie anticipe les grands penseurs de la liberté, de Rousseau à Thoreau. Son texte continue de nourrir aujourd’hui une réflexion critique sur les mécanismes de domination, et notamment sur la manière dont l’habitude et la passivité peuvent perpétuer des systèmes injustes.

Questions de grammaire

Question n° 1

Question sur l'interrogation

Quelles sont les différentes formes d’interrogation utilisées dans cet extrait, et comment se manifestent-elles grammaticalement ?

Correction

Interrogations totales :

→ « Que peut être cela ? » → attend une réponse par oui ou non.

→ Forme directe, avec inversion du sujet (« peut être »).

Interrogations partielles :

→ « Comment dirons-nous que cela s’appelle ? »

→ « Quel malheur est celui-là ? »

→ « Quel vice, ou plutôt quel malheureux vice ? »

→ Introduction par un mot interrogatif : comment, quel (déterminant interrogatif).

→ Elles visent une information précise, donc partielles.

On peut aussi noter l'usage du style oratoire, qui donne à ces interrogations une fonction expressive ou argumentative (elles servent à souligner l’indignation de l’auteur plus qu’à obtenir une réponse).

Question n° 2

Quel est le mode utilisé dans les interrogations de ce passage, et pourquoi ce mode est-il employé ?

Éléments de réponse attendus :

Dans les interrogations comme :

« Que peut être cela ? »,

« Comment dirons-nous que cela s’appelle ? »,

« Quel malheur est celui-là ? »,

« Appellerons-nous cela lâcheté ? »

Le mode utilisé est l’indicatif, plus précisément le futur simple (« dirons-nous », « appellerons-nous ») et le présent (« peut être »).

Le futur simple dans l’interrogation donne une valeur rhétorique et hypothétique : il prolonge l’argumentation dans une réflexion abstraite ou générale.

L’usage de l’indicatif (plutôt que du subjonctif) s’explique car l’auteur pose des faits et interroge sur leur nature : on est dans le domaine du réel ou du possible, pas dans le souhait, le doute ou le jugement subjectif.

Ces interrogations sont surtout rhétoriques : elles visent à dénoncer l’absurdité de la situation et provoquent l’indignation, plus qu’elles n’attendent une réponse. C’est un procédé d’argumentation.

Question n° 3 : la négation

« Voir un nombre infini de personnes non pas obéir, mais servir ; non pas être gouvernés, mais tyrannisés... »

Analyse grammaticale de la négation :

Il s’agit ici d’une négation partielle introduite par la structure « non pas… mais… ».

Nature grammaticale de la négation :

C’est une négation syntaxique : elle modifie la structure de la phrase et concerne un élément verbal, ici les infinitifs « obéir » / « servir », « être gouvernés » / « être tyrannisés ». Elle ne nie pas toute l’action, mais rejette une première possibilité au profit d’une autre.

Effet rhétorique :

Cette structure renforce la gradation et accentue la dégradation de la situation :

Obéir → servir (de plus en plus passif)

Être gouvernés → être tyrannisés (de plus en plus violent)

Procédé stylistique :

Cette forme relève aussi de l’antithèse : elle oppose deux situations (acceptable vs. inacceptable).

Elle participe à l’accumulation de constats indignés dans la phrase, typique du style oratoire et persuasif du Discours.

La Boétie Etienne

Le Discours de la servitude volontaire, parcours bac "Défendre" et "entretenir" la liberté"

Le Discours de la servitude volontaire, parcours bac "Défendre" et "entretenir" la liberté"

- Commentaire littéraire, le paradoxe de la tyrannie, : " Pour le moment, je désirerais seulement qu'on me fit comprendre... la langue refuse de nommer "

- Questionnaire sur texte : "Ce réquisitoire contre la tyrannie et notamment l’absolutisme...fondre sous son poids et se rompre"

- "Pauvres gens et misérables... Soyez résolus à ne plus servir et vous serez libres", commentaires linéaire et littéraire et questions de grammaire

- " Nul doute que ce soit la nature qui nous dirige... autre seigneur que la loi et la raison " : le pouvoir de l'habitude : commentaires linéaire et littéraire, questions de grammaire

- " Mais Ô bon dieu! Que peut-être cela? ... langue refuse de nommer" : commentaires linéaire et littéraire, questions de grammaire

- " Pauvres gens misérables, peuples insensés... les traîtres de vous-mêmes " : commentaires linéaire et littéraire, questions de grammaire

- Nous sommes naturellement libres, " Mais certes, s'il y a rien de clair ni d'apparent en la nature... tous mis en compagnie " : commentaires linéaire et littéraire, questions de grammaire

- Les mécanismes de la domination, " J'en arrive maintenant à un point... autant de petits tyranneaux " : commentaires linéaire et littéraire, question de grammaire

Qui est Etienne de la Boétie?