Etude linéaire

L'oral du bac de français

Dans le Discours de la servitude volontaire, écrit au XVIᵉ siècle alors que La Boétie n’est qu’un jeune étudiant, l’auteur s’interroge sur un paradoxe politique fondamental : pourquoi les hommes acceptent-ils volontairement d’obéir à un seul, au détriment de leur propre liberté ? Dans le passage étudié, situé dans la seconde moitié du texte, La Boétie cherche à démontrer que la soumission n’est pas une donnée naturelle, mais une corruption des lois fondamentales de la nature. Il fait ainsi un éloge lyrique et argumentatif de la fraternité humaine et de l’égalité naturelle, comme fondements de la liberté.

Nous verrons comment ce texte repose sur une célébration de la nature fraternelle de l’homme (I), sur une réfutation du modèle de domination (II), avant de s’achever sur un raisonnement puissamment inductif en faveur de la liberté naturelle (III).

Annonce des mouvements

- Un premier mouvement (du début à « plutôt pour frères ») : une évocation idéaliste de la nature comme garante de l’égalité humaine.

- Un deuxième mouvement (de « et si, faisant les partages… » à « besoin d’en recevoir ») : une réflexion sur l’inégalité comme appel à la solidarité, non à la violence.

- Un troisième mouvement (de « Puis donc que cette bonne mère… » jusqu’à la fin) : un raisonnement final qui démontre que la liberté est l’état naturel de l’humanité.

Mouvement I – Une nature mère et fraternelle

(« Mais certes… pour compagnons ou plutôt pour frères »)

La Boétie ouvre le passage sur un ton assertif avec la tournure emphatique :

« s’il y a rien de clair ni d’apparent en la nature […] c’est cela »,

affirmant avec force que l’égalité humaine est une vérité évidente. Il qualifie la nature de « ministre de Dieu », expression métaphorique qui lui donne une autorité quasi divine, et de « gouvernante des hommes », image d’une figure maternelle et éducatrice. Cette personnification confère à la nature une intention morale.

Il insiste ensuite sur la ressemblance entre tous les êtres humains :

« tous faits de même forme », « à même moule »,

suggérant une fabrication universelle à l’image d’un artisan. Ces expressions renvoient à une vision humaniste de l’homme, forgé à l’image d’un modèle unique. Le vocabulaire de la fraternité est central : « compagnons », puis « frères », marque une intensification du lien.

La Boétie pose ainsi les bases d’une anthropologie optimiste : l’homme est naturellement sociable, égal et uni aux autres.

Mouvement II – L’inégalité comme appel à la solidarité

(« et si, faisant les partages… » à « besoin d’en recevoir »)

L’auteur reconnaît ensuite l’existence d’inégalités naturelles :

« elle a fait quelque avantage de son bien… aux uns plus qu’aux autres ».

Mais ces inégalités ne sont pas une justification à la domination : au contraire, elles doivent renforcer la solidarité. Le modèle de société proposé par La Boétie est celui d’une fraternité agissante, fondée sur l’entraide :

« les uns puissance de donner aide, les autres besoin d’en recevoir ».

On remarque la construction binaire et équilibrée de la phrase, qui met sur un pied d’égalité les deux rôles.

L’auteur rejette explicitement toute logique de force ou de violence :

« n’a pas envoyé ici-bas les plus forts… pour y gourmander les plus faibles ».

L’image du « camp clos » ou de la « forêt » rappelle un univers barbare où la loi du plus fort s’impose. La Boétie s’oppose donc à une vision belliqueuse de la société pour défendre un modèle coopératif, fondé sur la justice et l’humanité.

Mouvement III – Une démonstration rationnelle de la liberté naturelle

(« Puis donc que cette bonne mère… » jusqu’à la fin)

Le début de ce mouvement est marqué par l’anaphore :

« nous a tous »,

qui structure la phrase et renforce l’universalité du don de la nature. Cette insistance place tous les hommes dans une communauté d’existence :

« logés en même maison », « figurés à même patron »,

images domestiques et artisanales qui rappellent l’égalité de condition.

L’auteur souligne ensuite le rôle de la parole dans la construction du lien social :

« la voix et la parole pour nous accointer et fraterniser davantage ».

Cette communication des pensées rend possible la communion des volontés : une république des égaux.

La gradation « accointer », « fraterniser », « communion » montre une intensification du lien humain, qui va bien au-delà de la simple coexistence.

Enfin, La Boétie en déduit logiquement l’idée centrale du texte :

« il ne faut pas faire doute que nous ne soyons naturellement libres ».

La double négation renforce l’évidence. Le dernier membre de phrase « nous ayant tous mis en compagnie » boucle le raisonnement : l’égalité et la sociabilité naturelles rendent impossible toute justification de l’asservissement.

Par un raisonnement construit, nourri d’images poétiques et de figures rhétoriques, La Boétie démontre ici avec force que la liberté n’est pas un privilège mais un droit naturel, inscrit dans la condition même de l’homme. Ce passage prend ainsi une portée politique et philosophique majeure : toute domination est contre-nature. Loin d’être une utopie, l’égalité naturelle apparaît comme le fondement d’un ordre juste.

Ce plaidoyer anticipe les idées des Lumières et des théoriciens du contrat social, comme Rousseau, qui affirmera lui aussi :

« L’homme est né libre, et partout il est dans les fers ».

Questions de grammaire

Question sur les propositions

« Puis donc que cette bonne mère nous a donné à tous toute la terre pour demeure, nous a tous logés aucunement en même maison, nous a tous figurés à même patron, afin que chacun se put mirer et quasi reconnaître l’un dans l’autre »

Quelle est la nature de cette proposition dans la phrase? « afin que chacun se put mirer et quasi reconnaître l’un dans l’autre »

Correction

Proposition subordonnée de but : « afin que chacun se put mirer et quasi reconnaître l’un dans l’autre »

Type : subordonnée circonstancielle de but

Introduite par : afin que

Temps : subjonctif imparfait (forme ancienne : se put mirer) → aujourd’hui : pût

Verbes :

se mirer = verbe pronominal (se regarder comme dans un miroir)

reconnaître (COD : l’un dans l’autre)

But exprimé : encourager la fraternité et la reconnaissance mutuelle des hommes

Question sur la négation

« Il ne faut pas faire doute que nous ne soyons naturellement libres… »

Quelle est la nature de cette négation dans la phrase?

Correction

Types de négations présentes :

« ne … pas » dans « Il ne faut pas faire doute » :

C’est une négation simple qui porte sur le verbe « faut ». Elle exprime une interdiction ou un refus : il ne faut pas faire quelque chose, donc il est déconseillé ou interdit de faire douter.

« ne » explétif dans « que nous ne soyons naturellement libres » :

Ici, le « ne » ne joue pas un rôle négatif grammatical mais est un « ne explétif », utilisé dans certaines subordonnées après des expressions exprimant la crainte, le doute, la peur, la prévention, ou encore après des verbes exprimant l’empêchement ou la négation d’une négation.

Le « ne » explétif ne modifie pas la valeur affirmative de la proposition. La phrase signifie en fait que nous sommes naturellement libres (affirmation).

Fonction et effet :

Le « ne… pas » dans la proposition principale marque clairement la négation : il est interdit de douter, on affirme avec force la certitude.

Le « ne » explétif dans la subordonnée est une marque stylistique ancienne et littéraire, très fréquente dans les textes classiques. Il ajoute une nuance d’emphase ou de précaution, renforçant la solennité et la gravité de l’assertion.

Synthèse :

La phrase affirme avec insistance qu’il est impensable de douter que nous soyons libres par nature. La double négation apparente (ne… pas et ne explétif) sert un effet rhétorique, non une simple négation logique. Elle traduit l’intensité de l’argument de La Boétie, qui défend la liberté naturelle de l’homme.

La Boétie Etienne

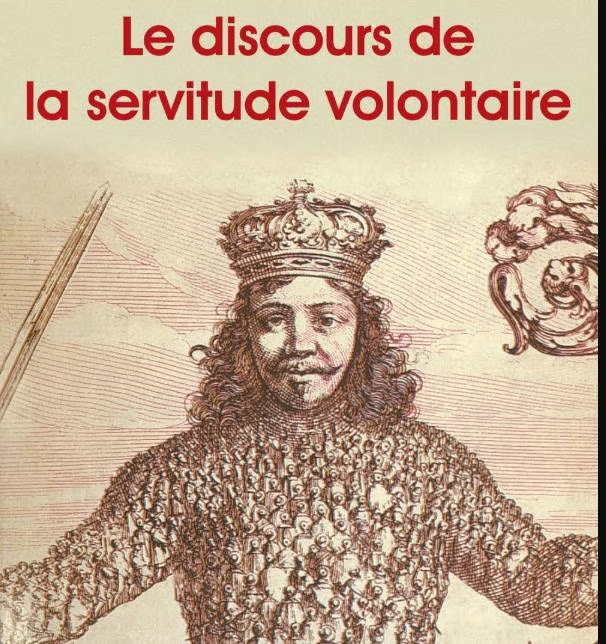

Le Discours de la servitude volontaire, parcours bac "Défendre" et "entretenir" la liberté"

Le Discours de la servitude volontaire, parcours bac "Défendre" et "entretenir" la liberté"

- Commentaire littéraire, le paradoxe de la tyrannie, : " Pour le moment, je désirerais seulement qu'on me fit comprendre... la langue refuse de nommer "

- Questionnaire sur texte : "Ce réquisitoire contre la tyrannie et notamment l’absolutisme...fondre sous son poids et se rompre"

- "Pauvres gens et misérables... Soyez résolus à ne plus servir et vous serez libres", commentaires linéaire et littéraire et questions de grammaire

- " Nul doute que ce soit la nature qui nous dirige... autre seigneur que la loi et la raison " : le pouvoir de l'habitude : commentaires linéaire et littéraire, questions de grammaire

- " Mais Ô bon dieu! Que peut-être cela? ... langue refuse de nommer" : commentaires linéaire et littéraire, questions de grammaire

- " Pauvres gens misérables, peuples insensés... les traîtres de vous-mêmes " : commentaires linéaire et littéraire, questions de grammaire

- Nous sommes naturellement libres, " Mais certes, s'il y a rien de clair ni d'apparent en la nature... tous mis en compagnie " : commentaires linéaire et littéraire, questions de grammaire

- Les mécanismes de la domination, " J'en arrive maintenant à un point... autant de petits tyranneaux " : commentaires linéaire et littéraire, question de grammaire

Qui est Etienne de la Boétie?

Le commentaire littéraire de l'extrait

L'écrit du bac de français

À la Renaissance, alors que les monarchies absolutistes s’imposent peu à peu en Europe, Étienne de La Boétie, jeune humaniste, rédige un texte profondément original : Le Discours de la servitude volontaire. Dans cet essai rédigé vers 1549, il pose une question dérangeante : pourquoi les peuples acceptent-ils de se soumettre à un pouvoir tyrannique, alors qu’ils sont naturellement libres ?

Dans ce passage, La Boétie développe une démonstration philosophique forte : la nature a voulu les hommes libres, égaux et solidaires, et la servitude n’est qu’une aberration, contraire à l’ordre naturel. Il s’agit donc d’un extrait majeur qui articule la pensée politique de l’auteur autour de l’idée de liberté naturelle.

Problématique : Comment La Boétie démontre-t-il que la liberté est une condition naturelle de l’homme, fondée sur la fraternité et la solidarité humaines ?

Pour y répondre, nous analyserons :

L’affirmation d’un ordre naturel fondé sur l’égalité et la fraternité ;

La dénonciation d’un contre-emploi de la nature par la domination ;

L’argument décisif de la liberté comme donnée universelle et indiscutable.

I. Un ordre naturel fondé sur l’égalité et la fraternité

Dès le début du passage, La Boétie affirme une vérité première : « Mais certes, s’il y a rien de clair ni d’apparent en la nature… c’est cela ». Par cette formulation, il place sa démonstration sous le sceau de l’évidence. L’hypothèse concessive (« s’il y a rien de clair ») suivie de l’expression affirmative (« c’est cela ») donne un ton solennel et logique au propos.

L’auteur utilise alors une série de métaphores pour évoquer la nature : elle est à la fois « ministre de Dieu » et « gouvernante des hommes ». Cette double filiation divine et politique donne une autorité incontestable à ses lois. Dans cette logique, l’homme est « fait de même forme » et « à même moule », deux expressions qui illustrent, par la métaphore artisanale, l’idée d’une égalité fondamentale entre tous les êtres humains.

Le but de cette égalité est clair : permettre aux hommes de « s’entreconnaître tous pour compagnons ou plutôt pour frères ». L’auteur insiste ici sur la fraternité universelle. Le glissement sémantique de « compagnons » à « frères » marque une montée en intensité dans l’unité humaine.

Enfin, La Boétie développe une idée très novatrice : les inégalités naturelles (de force ou d’intelligence) ne justifient en rien une hiérarchie de domination. Bien au contraire, ces différences ont pour but de créer une solidarité : « elle voulait faire place à la fraternelle affection ». La nature distribue ses dons pour que les plus forts aident les plus faibles, et non pour les opprimer.