Sujet :

Sujet :

« La liberté est-elle un don de la nature ou une conquête des hommes ? »

Vous répondrez à cette question en vous appuyant sur Discours de la servitude volontaire et sur les textes du parcours « Défendre et entretenir la liberté ».

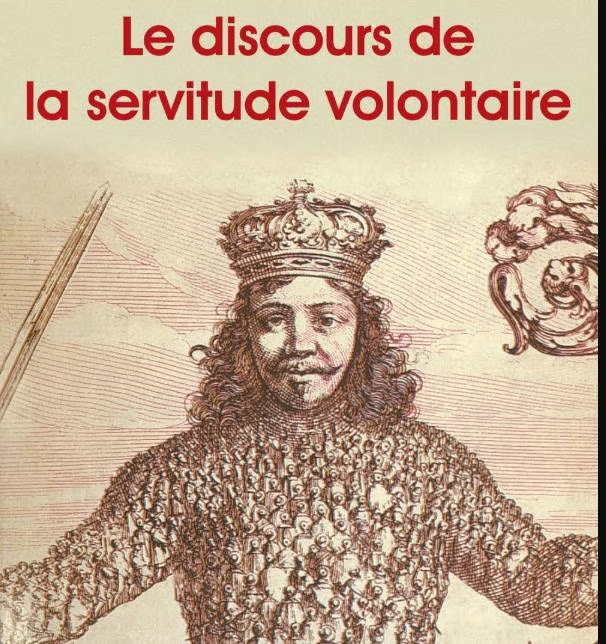

La liberté, ce mot éclaire et inquiète à la fois. Depuis toujours, l’homme rêve de se gouverner lui-même, mais se retrouve souvent enchaîné à des pouvoirs qui l’asservissent. Étienne de La Boétie, dans son Discours de la servitude volontaire, affirme : « La nature nous a tous faits de même forme, et semble-t-il, à une même moule, afin de nous tenir en société et en fraternité ». Mais si la liberté est naturelle, pourquoi la perdons-nous si facilement ? N’est-elle pas plutôt une conquête, fragile et incertaine, que chaque génération doit arracher à l’oubli et à la peur ?

Problématique. La liberté est-elle inscrite en nous comme un don originaire, ou bien devons-nous sans cesse la conquérir et l’entretenir par l’éducation, la vigilance et l’action collective ?

Annonce du plan. Nous montrerons que la liberté est présentée comme un bien naturel (I), qu’elle peut pourtant disparaître par habitude et dépendance (II), et qu’elle doit finalement être pensée comme une conquête à instituer et à entretenir (III).

I. La liberté, don originaire de la nature

1) L’égalité et la fraternité naturelles

La Boétie insiste : « La nature, ministre de Dieu et gouvernante des hommes, nous a tous faits de même forme ». Cela signifie que personne n’est né pour commander, et que la liberté appartient à chacun par naissance.

2) L’inclination spontanée à la liberté

Il semble que la nature nous crie : " Soyez libres ! ». La liberté est inscrite au cœur de l’homme, comme une voix intérieure qui le pousse à l’autonomie.

3) La liberté comme droit imprescriptible

Cette idée sera reprise par Rousseau dans le Contrat social : « L’homme est né libre, et partout il est dans les fers ». La liberté est donc un droit naturel, qu’aucune tyrannie ne devrait abolir.

Transition. Mais si elle est inscrite dans la nature, pourquoi tant d’hommes s’enchaînent-ils volontairement à un tyran ?

II. La perte de la liberté : coutume, dépendances et servitude volontaire

1) L’habitude comme seconde nature

La Boétie explique : « Les hommes nés sous le joug, nourris et élevés dans la servitude, se contentent de vivre comme ils sont nés, sans songer à avoir autre bien ni autre droit que celui qu’ils ont trouvé ». L’éducation fabrique la servitude.

2) La séduction par les plaisirs et les récompenses

Le tyran sait séduire : « Ce sont les théâtres, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes étranges, les médailles, les tableaux et autres drogueries de cette sorte ». Le peuple distrait oublie sa liberté.

3) La peur et la dépendance matérielle

La Boétie note que la tyrannie repose sur un mécanisme pyramidal : « Cinq ou six tiennent le tyran, six cents tiennent ceux-là, et ainsi de suite ». Chacun dépend du supérieur et maintient volontairement le système.

Bilan. La liberté peut être naturelle, mais elle est fragile, car elle se dissout dans l’habitude, le plaisir et la peur.

III. La liberté comme conquête à instituer et à entretenir

1) La lucidité et la force de l’esprit

La Boétie affirme : « Soyez résolus de ne plus servir, et vous voilà libres ». La liberté commence dans un acte de conscience, une révolte intérieure qui refuse la résignation.

2) L’importance des institutions politiques

La liberté n’est pas seulement intérieure : elle doit s’incarner dans des institutions. Montesquieu, dans De l’esprit des lois, écrit : « La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent ». Des lois justes et équilibrées garantissent la liberté collective.

3) L’entretien permanent de la liberté

La Boétie met en garde : « Ce qui fait la servitude des hommes, c’est la coutume ». Pour rester libres, les peuples doivent cultiver la mémoire de leur liberté et se transmettre l’exigence de vigilance. Comme le disait Camus dans L’Homme révolté : « Être libre, c’est ne pas mentir », c’est-à-dire refuser les illusions.

La liberté est bien inscrite en l’homme par nature : elle constitue son essence même. Pourtant, l’histoire prouve qu’elle se perd dès que les peuples s’habituent à l’obéissance. Il faut donc la reconquérir sans cesse, en instruisant les consciences et en bâtissant des institutions solides.

Ouverture. Dans nos sociétés modernes, la question demeure : si la liberté politique est acquise, ne sommes-nous pas menacés par de nouvelles formes de servitude, plus douces mais tout aussi contraignantes — dépendance technologique, consommation, surveillance ?

Etienne de La Boétie

Discours de la servitude volontaire

Parcours : Défendre et entretenir la liberté

Sujet :

Sujet :  Sujet 1 :

Sujet 1 :