Sujet

Sujet

« “Soyez résolus de ne plus servir, et vous voilà libres.” (La Boétie) — Suffit-il de cesser d’obéir pour recouvrer la liberté ?

Vous répondrez à cette question en vous appuyant sur Discours de la servitude volontaire et sur les textes du parcours « Défendre et entretenir la liberté ».

À chaque époque de crise politique, un même geste fascine et inquiète : le refus d’obéir. Qu’il prenne la forme d’une objection de conscience, d’une grève, d’une désobéissance civile ou d’une simple parole de rupture, ce « non » semble concentrer l’essence de la liberté. La formule fulgurante de La Boétie — « Soyez résolus de ne plus servir, et vous voilà libres » — donne à ce geste une portée presque magique : il suffirait de se déprendre de l’obéissance pour que s’écroule le pouvoir. Mais une telle simplicité résiste-t-elle à l’épreuve de l’histoire, des institutions, et surtout des servitudes invisibles qui habitent les hommes ?

Problématique. La liberté peut-elle se ramener à un acte de désobéissance, aussi décisif soit-il, ou exige-t-elle des conditions plus complexes — éducation, institutions, culture politique — qui la rendent durable et partageable ?

Démarche. Nous montrerons d’abord la force théorique et pratique de l’appel boétien (I). Nous en évaluerons ensuite les limites face aux mécanismes réels de la domination et aux dépendances intériorisées (II). Nous proposerons enfin les conditions d’une liberté entretenue, où la désobéissance n’est qu’un moment d’un travail collectif, juridique et moral (III).

I. La puissance libératrice du « non » : ce que révèle La Boétie

1) La Boétie renverse la perspective : le pouvoir tire sa force de notre consentement

Le Discours n’explique pas la tyrannie par la seule violence, mais par un système de relais d’intérêts (courtisans, officiers, bénéficiaires) et par l’assentiment des gouvernés. Si nous retirons notre appui, le colosse s’effondre. Le refus d’obéir apparaît comme une ressource politique première.

2) La liberté comme décision éthique : une révolution intérieure

La phrase « soyez résolus » donne au geste de liberté la forme d’une conversion : avant d’être institutionnelle, la liberté est volonté. Elle suppose le courage de rompre l’habitude, la clairvoyance face aux séductions (plaisirs, spectacles, privilèges) qui entretiennent l’asservissement.

3) Efficacité symbolique et contagion exemplaire

Le « non » individuel possède une force performative : il déchire le voile de fatalité, dé-naturalise la servitude. La Boétie mise sur l’exemplarité : un premier refus peut entraîner d’autres refus et produire un effet d’avalanche — logique reprise plus tard par les théories de la désobéissance civile.

Transition. Pourtant, si décisif soit-il, ce « non » se heurte à des résistances multiples : la domination ne se limite ni à la police ni aux baïonnettes ; elle s’insinue dans les habitudes, les dépendances matérielles, les imaginaires.

II. Les limites du « il suffit de ne plus servir » : complexité des servitudes

1) La domination comme architecture : institutions, bureaucraties, techniques

Le pouvoir ne tient pas seulement à un tyran personnifié ; il se diffuse dans des structures (administrations, normes, dispositifs techniques). Cesser d’obéir à un homme ne dissout pas des systèmes. D’où la limite d’une solution purement volontariste.

2) L’aliénation intériorisée : coutume, éducation, désir

La Boétie lui-même insiste : la servitude devient seconde nature. On apprend à aimer ses chaînes. La désobéissance suppose alors de désapprendre : décaper la coutume, défaire les superstitions politiques, résister aux gratifications. Un acte ponctuel ne suffit pas à défaire des années d’inculcation.

3) Les dépendances matérielles et la vulnérabilité sociale

Obéir, c’est aussi assurer sa subsistance. Famille, travail, protection : le « non » expose à la précarité. La servitude prospère sur la peur de perdre — position, revenu, sécurité. Sans filets collectifs, la désobéissance demeure l’apanage des moins vulnérables.

Bilan. Le refus est nécessaire mais insuffisant : pour ne pas retomber dans d’autres dépendances, encore faut-il des formes communes capables d’accueillir et d’entretenir la liberté.

III. Entretenir la liberté : du geste individuel à l’architecture du commun

1) Éduquer à la lucidité : la première « écologie » de la liberté

Contre la coutume, l’éducation forme le jugement, arme le langage, apprend à nommer les ruses du pouvoir (flatteries, divertissements, peur). Lire La Boétie dans le parcours, c’est précisément exercer cette lucidité : faire de la liberté non une impulsion, mais une discipline de l’esprit.

2) Instituer des contre-pouvoirs : la liberté comme forme

La liberté durable demande des formes : séparation des pouvoirs, publicité des débats, responsabilité des gouvernants, garanties des droits. L’énergie de la désobéissance doit trouver à se convertir en institutions qui limitent l’arbitraire et organisent la participation.

3) Tisser une culture civique : paroles, pratiques, solidarités

La liberté se cultive par des habitudes partagées : discussion, presse, associations, solidarité avec ceux qui prennent le risque du « non ». Elle se nourrit d’œuvres, de récits, d’exemples. Sans cette culture, le geste héroïque s’épuise ; avec elle, il essaime.

La Boétie a raison sur l’axe décisif : le pouvoir tient parce que nous le tenons. Mais le « non » n’est qu’un début : il doit s’adosser à une éducation de la liberté et à des institutions qui la protègent et la rendent partageable.

La formule de La Boétie a la beauté des évidences morales : c’est dans le retrait de notre consentement que commence la liberté. Mais l’histoire des servitudes nous apprend que la tyrannie n’est jamais purement extérieure : elle habite les habitudes, les désirs, les institutions. La désobéissance est donc nécessaire — elle réveille, dévoile, libère — mais insuffisante sans un patient travail d’entretien : instruire les esprits, fonder des contre-pouvoirs, encourager les solidarités. La liberté n’est pas un éclair isolé ; c’est une lumière entretenue.

Ouverture. De cette tension naît une éthique civique : l’instant du « non » fonde la dignité, mais seule la durée lui donne un monde. Entre héroïsme et institutions, la liberté véritable est un art : celui de tenir.

Plan récapitulatif

- Intro : accroche (désobéissance civile) → contexte La Boétie → définitions (obéir / servir / liberté) → problématique → annonce du plan.

- I. Force du « non » (consentement, décision éthique, exemplarité).

- II. Limites (structures, aliénation, dépendances).

- III. Conditions (éducation, contre-pouvoirs, culture civique).

- Conclusion + ouverture.

Etienne de La Boétie

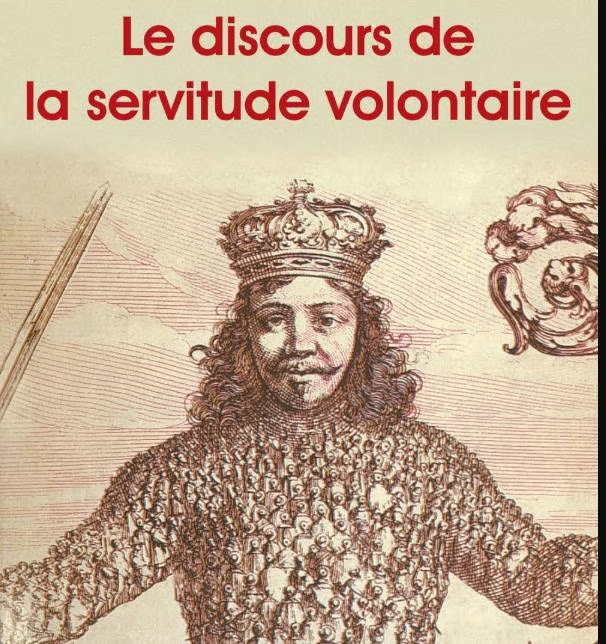

Discours de la servitude volontaire

Parcours : Défendre et entretenir la liberté

Sujet

Sujet  Sujet 1 :

Sujet 1 :