Etude linéaire

L'oral du bac de français

Depuis l’Antiquité, de nombreux penseurs politiques se sont interrogés sur l’origine du pouvoir et de la domination. Faut-il craindre la force brutale du tyran, ou bien son pouvoir repose-t-il sur une autre forme d’emprise ? À la Renaissance, époque de mutations politiques et intellectuelles, Étienne de La Boétie, jeune humaniste influencé par Montaigne, propose une réflexion aussi originale que dérangeante : la tyrannie ne tient que parce que les hommes y consentent.

Le passage que nous étudions se situe au cœur du texte. Il en constitue un moment capital, celui où La Boétie prétend révéler le « ressort » et le « secret » de la domination. Loin de reposer sur la violence ou la force militaire, la tyrannie se maintient grâce à un réseau de complicités hiérarchisées. L’auteur dévoile ainsi un système de servitude volontaire, nourri par l’intérêt et le désir de pouvoir, qui structure toute société tyrannique.

Comment La Boétie parvient-il à dévoiler les rouages invisibles de la domination politique, en révélant un système d’aliénation fondé non sur la contrainte mais sur la collaboration intéressée des dominés ?

Le passage peut être structuré en trois mouvements :

L’ouverture du passage : une révélation paradoxale (de « J’en arrive maintenant… » à « tués par ces archers mêmes »), où La Boétie dénonce l’illusion de la force militaire.

La description du mécanisme hiérarchique de la tyrannie (de « Ce ne sont pas les bandes… » à « sous leur ombre »), avec une analyse en cascade des complicités.

L’élargissement final : une corruption généralisée du corps social (de « Grande est la série… » à la fin), à la manière d’une contamination morale et politique.

I. Le dévoilement d’un faux fondement de la domination : le mythe de la force militaire (du début à « tués par ces archers mêmes »)

La Boétie amorce le passage par une formule solennelle : « J’en arrive maintenant à un point… ». Il insiste aussitôt sur son importance : le « ressort », le « secret », le « fondement » de la tyrannie. Ces termes techniques (métaphore mécanique du ressort, champ lexical du secret, du fondement) donnent à l’analyse une portée presque scientifique.

Or, la première cible est un préjugé courant : croire que le tyran est protégé par ses « hallebardes », ses « gardes », le « guet ». Ces termes concrets évoquent une force armée, mais La Boétie la dénigre aussitôt : ces instruments de guerre ne sont qu’un « épouvantail », autrement dit une mise en scène.

→ Procédé : Antithèse entre l’apparence de force et la réalité de la tyrannie.

Il s’appuie sur un exemple historique fort : les empereurs romains, souvent assassinés par leurs propres gardes, montrant l’inefficacité réelle des armes. L’ironie de cette remarque historique vient renforcer le paradoxe central.

la tyrannie ne repose pas sur la contrainte mais sur l’adhésion et la complicité.

II. Un engrenage hiérarchique : la structure pyramidale de la servitude (de « Ce ne sont pas les bandes… » à « grâce à leur protection »)

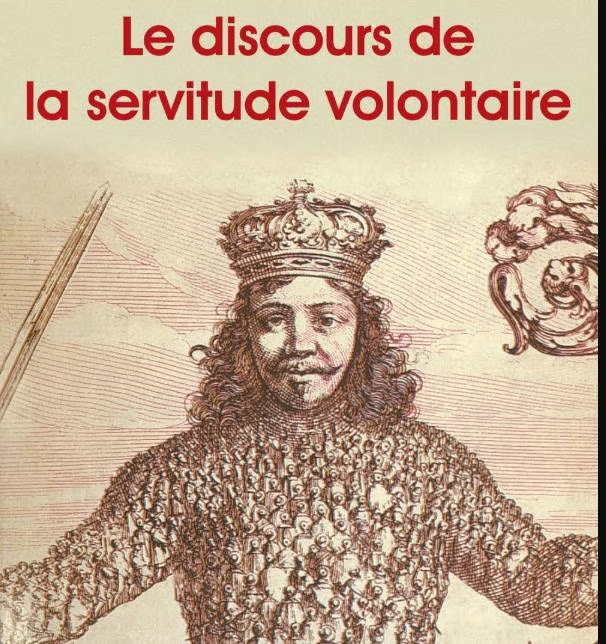

Dans ce second mouvement, La Boétie renverse le regard et révèle que le pouvoir tyrannique tient à un tout petit nombre de soutiens : « quatre ou cinq hommes ». Il insiste sur le caractère minimal et dérisoire du soutien initial, ce qui renforce l’indignation du lecteur.

Il décrit ensuite une chaîne de complicités à plusieurs étages :

Le tyran a autour de lui « cinq ou six » proches, complices de ses vices (« cruautés », « plaisirs », « voluptés », « rapines »).

Ces six en dominent « six cents », qu’ils corrompent à leur tour.

Puis « six mille », et ainsi de suite…

→ Procédé : Gradation numérique + structure répétitive qui mime la prolifération.

Il y a ici une logique de contamination morale (champ lexical de la corruption, « cruauté », « avidité », « rapine ») et d’intérêts matériels (on accorde des « provinces », des « deniers »).

Le tyran n’a pas besoin de réprimer par la force ; il s’appuie sur des intérêts personnels, en créant une dépendance mutuelle dans toute la pyramide sociale.

III. Une corruption généralisée : la société comme organisme pourri (de « Grande est la série… » à la fin)

La dernière partie du texte montre que cette chaîne s’étend à l’infini. Le réseau ne s’arrête pas à six mille mais va jusqu’à des « millions », selon une image filée du fil à dévider, qui évoque une toile d’araignée politique où chacun est pris.

L’auteur introduit ici une image mythologique, celle de Jupiter tirant les dieux à lui par une chaîne (référence à Homère), pour souligner l’ampleur du phénomène.

Puis La Boétie en vient à une métaphore médicale : le tyran est comme une tumeur, et le « corps » social, comme un corps malade, envoie toutes ses « humeurs » vers ce foyer corrupteur.

→ Procédé : Analogie biologique (métaphore du corps gangrené).

Il oppose deux types de sujets :

D’un côté, les « petits friponneaux » qui ne comptent pas.

De l’autre, les « ambitieux » et les « avides », qui soutiennent activement le tyran et deviennent eux-mêmes des « petits tyranneaux ».

Idée-force : La tyrannie prospère par l’ambition et la cupidité, et elle transforme la société entière en système de domination et d’injustice.

Ce passage constitue un tournant majeur dans l’argumentation de La Boétie. Il y révèle le mécanisme secret du pouvoir tyrannique, non fondé sur la force, mais sur une organisation hiérarchique de la servitude, nourrie par les intérêts et l’ambition. L’auteur déploie une analyse lucide et implacable des relations sociales, où la corruption se propage comme une maladie. En dénonçant cette chaîne volontaire d’asservissement, La Boétie invite le lecteur à rompre ce lien, par un sursaut de conscience collective. La liberté, pour être restaurée, suppose la désobéissance et le refus d’être complice.

La Boétie, en mettant au jour ce mécanisme insidieux de la servitude volontaire, inspire toute une tradition de pensée critique qui s’étendra jusqu’à des penseurs modernes comme Hannah Arendt ou Pierre Clastres. Tous insistent sur la nécessité de la vigilance individuelle et collective face aux formes insidieuses de domination.

Question de grammaire

Dans la phrase suivante, repère la proposition subordonnée et précise sa nature :

Phrase :

« Celui qui penserait que les hallebardes, les gardes et le guet garantissent les tyrans, se tromperait fort. »

Correction

Proposition principale : « Celui se tromperait fort. »

Proposition subordonnée relative : « qui penserait que les hallebardes, les gardes et le guet garantissent les tyrans »

Cette proposition relative introduite par le pronom relatif qui qualifie l’antécédent Celui.

Proposition subordonnée complétive (objet) : « que les hallebardes, les gardes et le guet garantissent les tyrans »

Cette subordonnée complétive est complément d’objet direct du verbe penserait.

La Boétie Etienne

Le Discours de la servitude volontaire, parcours bac "Défendre" et "entretenir" la liberté"

Le Discours de la servitude volontaire, parcours bac "Défendre" et "entretenir" la liberté"

- Commentaire littéraire, le paradoxe de la tyrannie, : " Pour le moment, je désirerais seulement qu'on me fit comprendre... la langue refuse de nommer "

- Questionnaire sur texte : "Ce réquisitoire contre la tyrannie et notamment l’absolutisme...fondre sous son poids et se rompre"

- "Pauvres gens et misérables... Soyez résolus à ne plus servir et vous serez libres", commentaires linéaire et littéraire et questions de grammaire

- " Nul doute que ce soit la nature qui nous dirige... autre seigneur que la loi et la raison " : le pouvoir de l'habitude : commentaires linéaire et littéraire, questions de grammaire

- " Mais Ô bon dieu! Que peut-être cela? ... langue refuse de nommer" : commentaires linéaire et littéraire, questions de grammaire

- " Pauvres gens misérables, peuples insensés... les traîtres de vous-mêmes " : commentaires linéaire et littéraire, questions de grammaire

- Nous sommes naturellement libres, " Mais certes, s'il y a rien de clair ni d'apparent en la nature... tous mis en compagnie " : commentaires linéaire et littéraire, questions de grammaire

- Les mécanismes de la domination, " J'en arrive maintenant à un point... autant de petits tyranneaux " : commentaires linéaire et littéraire, question de grammaire

Qui est Etienne de la Boétie?

Commentaire littéraire

L'écrit du bac de français

Dans son Discours de la servitude volontaire, rédigé vers 1548, Étienne de La Boétie s’interroge sur un phénomène aussi scandaleux qu’incompréhensible : comment se fait-il que des peuples, pourtant plus nombreux que le tyran, acceptent de se soumettre volontairement ? À cette question, l’auteur oppose une démonstration incisive mêlant philosophie politique et éloquence humaniste. Le passage que nous allons étudier se situe après l’évocation de l’aveuglement des peuples et de leur habitude à la servitude. Il marque une étape centrale dans l’argumentation : La Boétie y dévoile le véritable moteur de la tyrannie.

Problématique : Comment La Boétie analyse-t-il le fonctionnement d’un système tyrannique reposant non sur la force, mais sur une chaîne d’intérêts et de complicités ?

Annonce du plan : Nous verrons tout d’abord que La Boétie démonte le mythe d’une tyrannie fondée sur la force (1), puis qu’il décrit une structure pyramidale de complicité intéressée (2), avant de mettre en lumière les conséquences morales et politiques de ce système de corruption généralisée (3).

I. Une tyrannie qui ne repose pas sur la force mais sur une illusion de puissance

Dès le début du passage, La Boétie annonce un renversement d’idée :

« Celui qui penserait que les hallebardes, les gardes et le guet garantissent les tyrans, se tromperait fort. »

Par cette tournure concessive et la négation forte (« se tromperait fort »), il déconstruit une idée reçue. Il s’agit d’un raisonnement dialectique : on introduit une opinion commune pour mieux la réfuter.

Il souligne le rôle purement décoratif ou symbolique de la force militaire :

« par forme et pour épouvantail, plus qu’ils ne s’y fient »

Le vocabulaire visuel et théâtral (« forme », « épouvantail ») suggère que la puissance est un simulacre. L’image de l’« épouvantail » ridiculise cette apparence de force, en la réduisant à un simple artifice.

L’exemple historique vient appuyer l’argument :

« moins nombreux sont ceux qui échappèrent au danger grâce au secours de leurs archers qu’il n’y en eut de tués par ces archers mêmes. »

Ce chiasme met en relief le retournement de la force contre le tyran, rendant sa sécurité paradoxale. La figure de l’exemplum (l’histoire des empereurs romains) renforce la crédibilité de l’analyse.

Procédés clés : tournure concessive, antithèse, métaphore de l’épouvantail, chiasme, exemplum historique.

le pouvoir tyrannique n’est pas protégé par la violence mais par autre chose, plus subtil et plus insidieux.

II. Une hiérarchie organisée autour de l’intérêt : la structure pyramidale de la servitude

L’auteur révèle alors le vrai fondement de la tyrannie :

« Ce ne sont pas les bandes de gens à cheval […] mais toujours […] quatre ou cinq hommes qui le soutiennent »

La structure du discours repose sur un effet de surprise et d’évidence : « on aura peine à le croire », suivi de « quoique ce soit l’exacte vérité ». Cette stratégie oratoire vise à convaincre le lecteur malgré la difficulté du constat.

L’enchaînement des chiffres crée une pyramide hiérarchique :

« quatre ou cinq hommes » proches du tyran

« ces six » qui corrompent le tyran

« six cents » sous leur autorité

« six mille » qui reçoivent des postes ou des avantages

« cent mille et des millions » qui profitent du système

Cette gradation chiffrée produit un effet d’amplification et illustre la diffusion de la servitude.

Le vocabulaire de la corruption domine :

« complices de ses cruautés », « maquereaux de ses voluptés », « bénéficiaires de ses rapines »

Les termes très connotés moralement dénoncent une chaîne de perversion fondée sur les vices humains : cruauté, luxure, vol.

La métaphore finale tirée d’Homère renforce l’idée d’un lien invisible mais puissant :

« cette chaîne ininterrompue qui les soude et les attache à lui »

Elle évoque une servitude volontaire par attachement intéressé.

Procédés clés : gradation, anaphore des nombres, vocabulaire péjoratif, accumulation, métaphore de la chaîne.

le pouvoir tyrannique repose sur une structure de dépendance et de profit qui se diffuse à tous les niveaux de la société.

III. Une dénonciation morale et politique de la tyrannie comme maladie sociale

Dans le dernier mouvement, La Boétie recourt à une comparaison médicale :

« dès que quelque tumeur se manifeste […] toutes les humeurs se portent vers cette partie véreuse »

Il assimile la tyrannie à une maladie du corps social, qui attire à elle tous les éléments corrompus. La métonymie (« cette partie véreuse ») renvoie à la figure du tyran.

La Boétie dresse un tableau sombre de cette cour de tyrannie :

« toute la lie du royaume […] ceux qui sont possédés d’une ambition ardente et d’une avidité notable »

Le vocabulaire péjoratif renforce l’idée d’une société viciée, dans laquelle les pires individus gravitent autour du pouvoir.

La phrase finale est une image forte et amère :

« pour être, sous le grand tyran, autant de petits tyranneaux »

La tyrannie engendre un système fractal de pouvoir abusif. Le suffixe péjoratif « -eaux » suggère la multiplication dérisoire du mal.

Procédés clés : comparaison, métonymie, lexique dévalorisant, image fractale de la tyrannie.

la tyrannie est une maladie sociale qui attire et reproduit les vices ; elle forme un système autonome et profondément enraciné.

Dans ce passage central du Discours de la servitude volontaire, La Boétie propose une analyse radicale et originale du pouvoir tyrannique : il ne repose ni sur la force ni sur la peur, mais sur un tissu d’intérêts égoïstes, une chaîne de complices qui corrompt toute la société. Cette critique structurelle de la domination met en lumière la responsabilité collective dans le maintien de la tyrannie.

Ouverture : La Boétie anticipe ainsi des réflexions modernes sur les mécanismes de la domination et de la collaboration, comme celles développées plus tard par des penseurs comme Tocqueville, Arendt ou Foucault, qui soulignent, eux aussi, que l’obéissance, souvent, fait le lit du despotisme.