Étienne de La Boétie (1530-1563) est une figure marquante de l’humanisme français. Issu d’une famille de juristes du Périgord, il devient magistrat au Parlement de Bordeaux et se lie d’amitié avec Montaigne, qui lui rend hommage dans le chapitre « De l’amitié » des Essais.

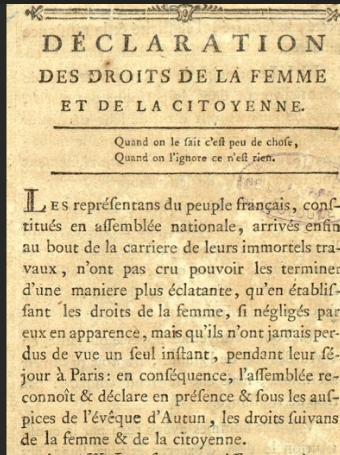

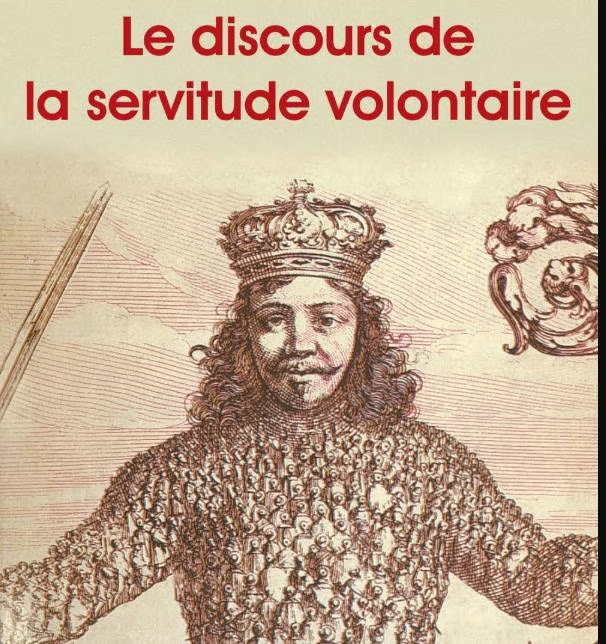

Le Discours de la servitude volontaire, rédigé vers 1548, alors que La Boétie n’a que dix-huit ans, témoigne d’une précocité intellectuelle étonnante. Ce texte ne fut pas publié de son vivant, mais circula sous forme manuscrite. Sa réception ultérieure fut marquée par des malentendus : certains révolutionnaires ou pamphlétaires ont cru y voir un appel à la révolte, alors qu’il s’agit davantage d’une réflexion philosophique sur la liberté et la nature de l’autorité.

Analyse de l'oeuvre

I. La question de la servitude volontaire : un paradoxe fondateur

- Un étonnement philosophique : La Boétie s’étonne du fait que des millions d’hommes acceptent de servir un seul. Ce scandale intellectuel rappelle la démarche socratique : partir de l’étonnement pour penser.

- La thèse centrale : le tyran ne règne pas tant par la force que par l’assentiment tacite du peuple.

- Une réflexion sur l’aliénation : la servitude est intériorisée. L’habitude, la coutume et l’éducation privent l’homme de sa conscience de liberté.

- « C’est le peuple qui s’asservit et qui se coupe la gorge ; qui, pouvant choisir d’être obéissant ou libre, rejette la liberté et prend le joug. »

II. Le mécanisme de la domination : une pyramide de dépendances

- La délégation de la tyrannie : le pouvoir du tyran repose sur un réseau hiérarchique d’hommes intéressés, qui tirent profit de l’oppression.

- La corruption des élites : les flatteurs, les courtisans, les officiers deviennent complices du tyran. La Boétie montre une société qui s’avilit en bloc.

- Un portrait du tyran faible : loin de l’image du héros guerrier, le tyran apparaît comme un être médiocre, qui n’a de force que celle qu’on lui prête.

- Cette analyse annonce des réflexions modernes sur les mécanismes du pouvoir : Rousseau (Du Contrat social), Tocqueville (De la démocratie en Amérique), ou encore les critiques de la domination idéologique au XXᵉ siècle (Althusser, Foucault).

III. La liberté comme nature de l’homme

- La liberté est originelle : l’homme naît libre. Le modèle implicite est celui de la nature selon les stoïciens et les humanistes.

- La dénaturation par l’habitude : la servitude s’installe par accoutumance. L’homme finit par aimer ses chaînes, idée que l’on retrouvera chez Rousseau (Second Discours).

- La libération possible : la liberté n’est jamais totalement détruite. Elle peut resurgir par un acte de conscience et de volonté collective.

- « Soyez résolus de ne plus servir, et vous voilà libres. »

- Cette phrase est capitale : elle fait de la liberté non une conquête violente, mais un choix intérieur.

IV. Un style oratoire et humaniste

Un texte rhétorique plus que théorique : La Boétie ne propose pas un système politique comme Machiavel dans Le Prince. Il frappe l’esprit par l’éloquence, l’exhortation, l’indignation.

Procédés d’écriture :

- apostrophes pathétiques (« Pauvres gens misérables ! »),

- métaphores puissantes (le tyran-colosse qui tombe si on cesse de le soutenir),

- exemples empruntés à l’Antiquité (Ulysse, Caton, les Romains).

- Une écriture humaniste : le recours constant aux Anciens n’est pas érudit, mais destiné à rappeler des modèles de vertu et de liberté.

L’œuvre et le parcours : « Défendre et entretenir la liberté »

I. La liberté : un bien fragile et exigeant

- Le parcours invite à penser la liberté comme un bien précieux mais vulnérable. La Boétie illustre parfaitement cette idée :

- la liberté n’est pas garantie,

- elle se perd par négligence, habitude ou lâcheté,

- elle exige vigilance et courage.

II. Entretenir la liberté par la mémoire et l’éducation

- La mémoire : se souvenir que l’homme naît libre. L’oubli de ce passé conduit à l’acceptation du joug.

- L’éducation : refuser l’endoctrinement et les illusions que les tyrans entretiennent (panem et circenses).

- La parole : La Boétie lui-même incarne l’acte de résistance intellectuelle. Par son texte, il transmet une vigilance politique.

III. Une résonance universelle

- À la Renaissance : la critique implicite des abus monarchiques.

- À la Révolution : le texte devient un manifeste contre l’absolutisme.

- Aujourd’hui : réflexion toujours actuelle sur la soumission aux idéologies, aux médias, au consumérisme.

- La Boétie nous pousse à interroger nos propres servitudes : ne sommes-nous pas complices des systèmes qui nous dominent, par confort, paresse ou indifférence ?

Le Discours de la servitude volontaire n’est pas seulement un pamphlet contre la tyrannie, mais une méditation universelle sur la condition humaine. À travers une écriture ardente et oratoire, La Boétie révèle le scandale de la servitude acceptée et appelle à un sursaut de conscience. Dans le cadre du parcours « Défendre et entretenir la liberté », son texte rappelle que la liberté est à la fois un don, un droit et une tâche : elle doit être cultivée, protégée, entretenue par l’éducation, la mémoire et le courage politique.

Pour aller plus loin

La Boétie Etienne

Le Discours de la servitude volontaire, parcours bac "Défendre" et "entretenir" la liberté"

Le Discours de la servitude volontaire, parcours bac "Défendre" et "entretenir" la liberté"

- Commentaire littéraire, le paradoxe de la tyrannie, : " Pour le moment, je désirerais seulement qu'on me fit comprendre... la langue refuse de nommer "

- Questionnaire sur texte : "Ce réquisitoire contre la tyrannie et notamment l’absolutisme...fondre sous son poids et se rompre"

- "Pauvres gens et misérables... Soyez résolus à ne plus servir et vous serez libres", commentaires linéaire et littéraire et questions de grammaire

- " Nul doute que ce soit la nature qui nous dirige... autre seigneur que la loi et la raison " : le pouvoir de l'habitude : commentaires linéaire et littéraire, questions de grammaire

- " Mais Ô bon dieu! Que peut-être cela? ... langue refuse de nommer" : commentaires linéaire et littéraire, questions de grammaire

- " Pauvres gens misérables, peuples insensés... les traîtres de vous-mêmes " : commentaires linéaire et littéraire, questions de grammaire

- Nous sommes naturellement libres, " Mais certes, s'il y a rien de clair ni d'apparent en la nature... tous mis en compagnie " : commentaires linéaire et littéraire, questions de grammaire

- Les mécanismes de la domination, " J'en arrive maintenant à un point... autant de petits tyranneaux " : commentaires linéaire et littéraire, question de grammaire

Qui est Etienne de la Boétie?