Etude linéaire

L'oral du bac de français

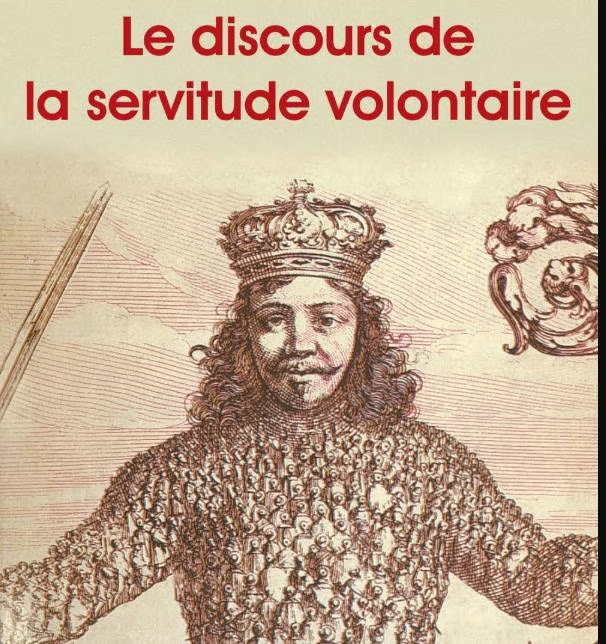

Dans ce passage du Discours de la servitude volontaire, rédigé par Étienne de La Boétie au milieu du XVIᵉ siècle, l’auteur s’élève contre la tyrannie et, de manière plus étonnante, contre la soumission volontaire des peuples. Cet extrait se situe dans la partie centrale du discours, là où La Boétie cherche à réveiller ses contemporains en leur montrant l’absurdité de leur condition. Il adopte un ton véhément, presque prophétique, pour dénoncer la complicité du peuple dans sa propre oppression.

Problématique :

Comment La Boétie, à travers cette adresse directe au peuple, dénonce-t-il non seulement la tyrannie, mais surtout la servitude que les peuples s’infligent à eux-mêmes ?

Les mouvements du texte

- Mouvement 1 :

- Une dénonciation violente de l’état d’asservissement du peuple

- Du début jusqu’à « rien n’est plus à vous »

- Mouvement 2 :

- Un renversement accusatoire : le tyran est faible, c’est le peuple qui le rend puissant

- De « Et tout ce dégât… » jusqu’à « traîtres de vous-mêmes »

- Mouvement 3 :

- Une exhortation finale à la révolte, fondée sur un paradoxe radical : il suffit de « vouloir » pour être libre

- De « Vous semez vos champs… » jusqu’à la fin

Mouvement 1 : Dénonciation de l’état d’asservissement du peuple

« Pauvres gens et misérables, peuples insensés, nations opiniâtres en votre mal et aveugles en votre bien… »

Le passage s’ouvre sur une apostrophe violente composée de plusieurs groupes nominaux dépréciatifs (« pauvres gens », « misérables », « peuples insensés »).

Cette gradation insiste sur la culpabilité morale du peuple, accusé d’aveuglement volontaire et d’entêtement dans la souffrance.

La série de verbes au passif ou à la voix pronominale passive (vous vous laissez enlever… piller… dévaster… dépouiller) montre la passivité du peuple, qui ne résiste même pas à l’oppression.

« ...le plus beau et le plus clair de votre revenu… dépouiller des vieux meubles de vos ancêtres ! »

Le champ lexical du pillage et du vol (« enlever », « piller », « dépouiller ») évoque un véritable saccage.

La mention des « meubles de vos ancêtres » introduit une dimension mémorielle et affective : la tyrannie détruit jusqu’à l’héritage et l’identité.

« Il semble que vous regarderiez désormais comme un grand bonheur qu’on vous laissât seulement la moitié de vos biens… »

L’ironie amère du conditionnel présent (« il semble… ») suggère l’absurde résignation des peuples : ils se contenteraient de garder « la moitié » de leurs biens, voire de leurs vies.

L’énumération (biens, familles, vies) culmine sur l’idée de déshumanisation totale : l’homme n’est plus qu’un rouage au service du tyran.

Procédés à relever :

→ Apostrophes et insultes morales

→ Champ lexical du vol et de la ruine

→ Ironie tragique

→ Anaphore en « vous » : implication directe du lecteur

→ Rythme haché par les exclamations : ton passionné et accusateur

Mouvement 2 : Un renversement accusatoire – Le tyran est faible, le peuple le rend fort

« Ce maître n’a pourtant que deux yeux, deux mains… »

La Boétie amorce ici un raisonnement par l’absurde : le tyran est un homme comme les autres.

L’énumération (deux yeux, deux mains, un corps) réduit le despote à sa simple condition humaine.

Cela sert à démystifier le pouvoir, à rompre le mythe du souverain surhumain.

« Ce qu’il a de plus que vous, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. »

Paradoxe central du discours : le pouvoir du tyran est celui que le peuple lui donne.

L’emploi du pronom « vous » renforce la responsabilité directe du peuple.

« D’où tire-t-il les innombrables argus... les mains… les pieds… »

Accumulation de questions rhétoriques visant à faire réfléchir : l’oppression n’est possible que parce que le peuple y participe.

L’auteur emploie un registre presque sophistique, mais avec une logique puissante : le peuple est à la fois surveillé et surveillant, frappé et bras du frappeur.

« Quel mal pourrait-il vous faire si vous n’étiez receleur du larron… traîtres de vous-mêmes ? »

L’accusation atteint son comble avec des images de complicité criminelle : le peuple est « receleur », « complice », « traître ».

La Boétie engage ici une dimension morale forte, presque religieuse : le peuple est coupable de sa propre damnation.

Procédés à relever :

→ Raisonnement par l’absurde

→ Questions rhétoriques

→ Énumérations déconstructrices

→ Registre judiciaire et culpabilisant

→ Paradoxes

Mouvement 3 : Une exhortation à la liberté – Il suffit de vouloir

« Vous semez vos champs pour qu’il les dévaste… vous nourrissez vos enfants… »

Retour à l’anaphore en « vous », qui fait du peuple un agent actif de sa propre servitude.

L’effet d’accumulation dans les subordonnées finales (pour que…) montre une logique implacable d’auto-destruction.

Les actions les plus nobles (travailler, nourrir ses enfants) sont détournées pour alimenter le système tyrannique.

« Trop heureux sont-ils encore ! »

Brève interjection entre parenthèses, teintée d’une amertume tragique : les enfants envoyés à la guerre sont presque à envier, tant leur destin est misérable.

« Vous vous affaiblissez afin qu’il soit plus fort… »

Une métaphore politique inversée : plus le peuple s’épuise, plus le tyran prospère.

L’image de la bride (« vous tienne la bride plus courte ») symbolise une domination totale, comme celle d’un animal domestiqué.

« Que les bêtes elles-mêmes ne sentiraient point… »

Comparaison finale très forte : les animaux auraient plus de dignité que les hommes.

« Vous pourriez vous en délivrer… seulement en essayant de le vouloir. Soyez donc résolus à ne plus servir et vous serez libres. »

La conclusion est d’une force radicale : il suffirait d’un acte de volonté pour renverser le pouvoir.

Cette sentence finale devient célèbre : « Soyez donc résolus à ne plus servir et vous serez libres ». C’est une injonction au réveil, à la prise de conscience, sans appel à la violence.

Procédés à relever :

→ Anaphore en « vous »

→ Accumulations et subordonnées finales

→ Métaphores animales et images de soumission

→ Injonction finale forte

→ Construction d’un paradoxe libérateur : vouloir = liberté

Par cette adresse directe, La Boétie renverse totalement le discours politique traditionnel. Ce n’est pas tant le tyran qui opprime, que le peuple qui accepte de lui céder sa liberté. L’auteur construit une rhétorique de l’éveil, où l’indignation morale et la logique politique convergent pour délégitimer la tyrannie. L’homme n’est pas fait pour être esclave : il lui suffit de vouloir être libre.

Ce texte peut être mis en relation avec les grands textes de la philosophie politique comme Du contrat social de Rousseau, ou encore avec les combats non-violents de figures comme Gandhi, qui affirmait : « Un homme ne peut être réduit en esclavage sans son propre consentement ». La Boétie pose ainsi les bases d’un humanisme radical fondé sur la conscience individuelle.

Question de grammaire

Les propositions dans une phrase complexe :

Dans la phrase suivante :

« Quel mal pourrait-il vous faire si vous n’étiez receleur du larron qui vous pille, complice du meurtrier qui vous tue, et traîtres de vous-mêmes ? »

Identifie les propositions subordonnées dans cette phrase et précise leur nature. Quel est le rôle de la subordonnée introduite par « si » ?

Réponse attendue :

Cette phrase est complexe : elle contient plusieurs propositions reliées par coordination ou subordination.

Proposition principale interrogative indirecte :

→ « Quel mal pourrait-il vous faire »

C’est une interrogation rhétorique, exprimée ici au conditionnel, qui sert à montrer l’absurdité de la situation.

Subordonnée conditionnelle introduite par « si » :

→ « si vous n’étiez receleur du larron… »

C’est une proposition subordonnée circonstancielle de condition, qui exprime une hypothèse.

Elle indique que le pouvoir de nuire du tyran dépend de la complicité du peuple.

À l’intérieur de cette subordonnée, on trouve une coordination de groupes du nom apposés :

→ « receleur du larron qui vous pille, complice du meurtrier qui vous tue, et traîtres de vous-mêmes »

Chacun de ces groupes inclut une proposition subordonnée relative introduite par « qui » :

« qui vous pille »

« qui vous tue »

Ces propositions relatives précisent les noms « larron » et « meurtrier ».

La Boétie Etienne

Le Discours de la servitude volontaire, parcours bac "Défendre" et "entretenir" la liberté"

Le Discours de la servitude volontaire, parcours bac "Défendre" et "entretenir" la liberté"

- Commentaire littéraire, le paradoxe de la tyrannie, : " Pour le moment, je désirerais seulement qu'on me fit comprendre... la langue refuse de nommer "

- Questionnaire sur texte : "Ce réquisitoire contre la tyrannie et notamment l’absolutisme...fondre sous son poids et se rompre"

- "Pauvres gens et misérables... Soyez résolus à ne plus servir et vous serez libres", commentaires linéaire et littéraire et questions de grammaire

- " Nul doute que ce soit la nature qui nous dirige... autre seigneur que la loi et la raison " : le pouvoir de l'habitude : commentaires linéaire et littéraire, questions de grammaire

- " Mais Ô bon dieu! Que peut-être cela? ... langue refuse de nommer" : commentaires linéaire et littéraire, questions de grammaire

- " Pauvres gens misérables, peuples insensés... les traîtres de vous-mêmes " : commentaires linéaire et littéraire, questions de grammaire

- Nous sommes naturellement libres, " Mais certes, s'il y a rien de clair ni d'apparent en la nature... tous mis en compagnie " : commentaires linéaire et littéraire, questions de grammaire

- Les mécanismes de la domination, " J'en arrive maintenant à un point... autant de petits tyranneaux " : commentaires linéaire et littéraire, question de grammaire

Qui est Etienne de la Boétie?