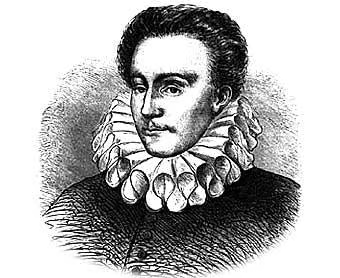

Étienne de La Boétie naît en 1530 à Sarlat, en Dordogne, dans une famille de magistrats. Très tôt, il bénéficie d’une éducation humaniste solide, nourrie par les langues anciennes, la philosophie grecque et latine, les grands auteurs antiques et les valeurs de la Renaissance. Il étudie le droit à l’université d'Orléans, où il fait preuve d’une grande précocité intellectuelle.

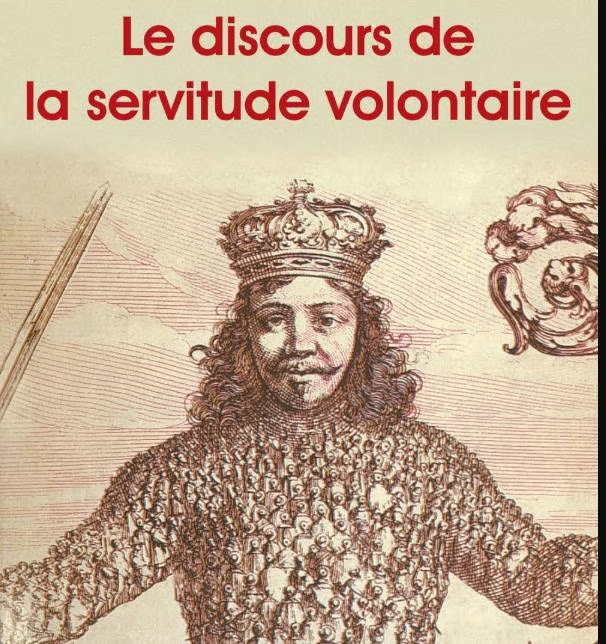

C’est à seulement 18 ans qu’il rédige son œuvre majeure : le Discours de la servitude volontaire. Ce texte pose une question provocante et encore actuelle : pourquoi les peuples acceptent-ils volontairement de se soumettre à un tyran ? Pour La Boétie, la tyrannie n’existe que parce que les hommes l’acceptent. Il invite donc à une prise de conscience politique et à une désobéissance civile raisonnée, en s’appuyant sur la liberté naturelle de l’homme, selon une conception humaniste.

En 1553, La Boétie devient conseiller au Parlement de Bordeaux. C’est là qu’il rencontre Michel de Montaigne, avec qui il noue une amitié exceptionnelle. Montaigne évoquera cette relation dans Les Essais, notamment dans le célèbre chapitre « De l’amitié », où il exprime la profondeur de leur lien :

« Si on me presse de dire pourquoi je l’aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu’en répondant : Parce que c’était lui, parce que c’était moi. »

La Boétie meurt en 1563, à l’âge de 32 ans, d’une maladie foudroyante. Sa mort bouleverse Montaigne, qui ne cessera de faire vivre sa pensée. Il refusera longtemps de publier le Discours de la servitude volontaire, craignant qu’il ne soit mal interprété dans un contexte politique tendu (guerres de religion).

Aujourd’hui, La Boétie est considéré comme un précurseur de la pensée politique moderne, une figure de la résistance à l’oppression, admirée par des auteurs comme Rousseau, Tolstoï, Gandhi ou Camus. Son œuvre continue d’inspirer les réflexions sur la liberté, la soumission et la responsabilité individuelle face au pouvoir.

Frise chronologique

- 1530 Naissance à Sarlat (Périgord)

- 1549 Rédaction du Discours de la servitude volontaire à 18 ans

- 1553 Devient conseiller au Parlement de Bordeaux

- 1558 Rencontre Montaigne

- 1563 Mort à Germignan, près de Bordeaux, à 32 ans

- 1580 Montaigne publie ses Essais, avec un hommage vibrant à La Boétie dans le chapitre « De l’amitié »

Une amitié littéraire et philosophique : La Boétie & Montaigne

Montaigne parle de La Boétie comme de son « autre moi », son ami parfait, celui qu’il n’a pas choisi mais reconnu comme une évidence. Dans Les Essais, Montaigne consacre un long chapitre à l’amitié, en prenant La Boétie comme modèle absolu :

« Parce que c’était lui, parce que c’était moi. »

Cette amitié dépasse le simple lien personnel : elle illustre l’idéal humaniste de la communauté des esprits, fondée sur la raison, la vertu et la liberté.

La Boétie et Montaigne partagent une même hauteur de vue sur l’Homme : ils défendent sa dignité, sa capacité à juger par lui-même, et sa vocation à vivre libre.

À noter : La pensée de La Boétie nourrit les Essais de Montaigne, notamment la réflexion sur le pouvoir, la coutume et la liberté. Il est son frère d’âme et d’idées.

Pensée et style de La Boétie

Un auteur précoce et visionnaire : Le Discours de la servitude volontaire, écrit vers 1549 alors qu’il n’a pas encore 20 ans, est un texte d’une maturité impressionnante. Il s’agit moins d’un traité politique que d’une méditation morale sur la nature humaine, la liberté et le pouvoir.

Un humanisme engagé : Héritier de la pensée antique (notamment Platon, Cicéron, Tacite) et de l’humanisme chrétien, La Boétie croit en une nature humaine bonne et libre, pervertie par les abus du pouvoir. Il s’inscrit dans la continuité des penseurs qui mettent l’homme au centre de la réflexion éthique et politique.

Un style oratoire, rythmé, vibrant : Son texte mêle rhétorique antique, images fortes, apostrophes au lecteur. Il adopte le ton du réquisitoire mais aussi celui du frère qui veut réveiller ses semblables : « Soyez résolus de ne plus servir, et vous voilà libres. »

Réception et postérité

Une œuvre clandestine : Le Discours n’est publié qu’après sa mort, souvent de manière anonyme ou détournée, tant il est subversif. Il circulera sous le manteau pendant les guerres de religion.

Une figure de résistance : La Boétie a été lu et admiré par les anarchistes (Proudhon), les libertaires, les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui encore, son œuvre inspire les mouvements de désobéissance civile (chez Gandhi, Martin Luther King…).

Une conscience critique : Il invite non à la révolte violente mais à la retraite pacifique hors de la soumission. Il fonde ainsi un modèle de résistance intérieure, éthique, par le refus actif d’obéir à l’injuste.

Quelques citations fortes

« Il est incroyable de voir comme le peuple, dès qu’il est assujetti, tombe soudain dans un tel oubli de la liberté. »

« Ce sont donc les peuples eux-mêmes qui se laissent, ou plutôt se font malmener, puisqu’en cessant de servir, ils en seraient quittes. »

« Soyez résolus de ne plus servir, et vous voilà libres. »

La Boétie Etienne

Le Discours de la servitude volontaire, parcours bac "Défendre" et "entretenir" la liberté"

Le Discours de la servitude volontaire, parcours bac "Défendre" et "entretenir" la liberté"

- Commentaire littéraire, le paradoxe de la tyrannie, : " Pour le moment, je désirerais seulement qu'on me fit comprendre... la langue refuse de nommer "

- Questionnaire sur texte : "Ce réquisitoire contre la tyrannie et notamment l’absolutisme...fondre sous son poids et se rompre"

- "Pauvres gens et misérables... Soyez résolus à ne plus servir et vous serez libres", commentaires linéaire et littéraire et questions de grammaire

- " Nul doute que ce soit la nature qui nous dirige... autre seigneur que la loi et la raison " : le pouvoir de l'habitude : commentaires linéaire et littéraire, questions de grammaire

- " Mais Ô bon dieu! Que peut-être cela? ... langue refuse de nommer" : commentaires linéaire et littéraire, questions de grammaire

- " Pauvres gens misérables, peuples insensés... les traîtres de vous-mêmes " : commentaires linéaire et littéraire, questions de grammaire

- Nous sommes naturellement libres, " Mais certes, s'il y a rien de clair ni d'apparent en la nature... tous mis en compagnie " : commentaires linéaire et littéraire, questions de grammaire

- Les mécanismes de la domination, " J'en arrive maintenant à un point... autant de petits tyranneaux " : commentaires linéaire et littéraire, question de grammaire

Qui est Etienne de la Boétie?