Écrite par Sophocle au Ve siècle av. J.-C., Antigone met en scène le conflit entre l’autorité politique incarnée par Créon et la liberté morale incarnée par Antigone. En refusant de se soumettre à une loi qu’elle juge injuste — l’interdiction d’enterrer son frère Polynice — Antigone choisit la fidélité à une loi supérieure, celle des dieux et des liens du sang. Son geste illustre de manière exemplaire le parcours « Défendre et entretenir la liberté » : il montre que la liberté n’est pas une évidence, mais un combat, parfois tragique, contre la servitude et l’abus de pouvoir. Cette tragédie universelle interroge ainsi la valeur de la liberté et les conditions de sa sauvegarde, hier comme aujourd’hui.

Analyse : Antigone (Sophocle) et le parcours « Défendre et entretenir la liberté »

1. Contexte de l’œuvre

- Tragédie grecque écrite au Ve siècle av. J.-C.

- Après la guerre fratricide d’Œdipe, Créon, roi de Thèbes, interdit d’enterrer Polynice, considéré comme traître.

- Antigone, sa sœur, brave l’édit royal et accomplit les rites funéraires malgré l’interdiction.

2. Antigone, figure de la résistance morale

- Désobéissance civile : Antigone refuse d’obéir à une loi qu’elle juge injuste.

- Loi des dieux vs loi des hommes : elle choisit la fidélité aux lois divines et familiales contre la loi politique de Créon.

- Choix libre et tragique : elle sait qu’elle mourra mais assume son acte comme un devoir supérieur.

- Antigone incarne l’idée que la liberté n’est pas l’absence de contraintes, mais la force de dire non à une autorité jugée illégitime.

3. Créon, symbole de la servitude imposée

- Créon incarne l’autorité de l’État, persuadé que l’ordre repose sur l’obéissance.

- Sa rigidité mène au désastre : sa volonté de contrôler coûte la vie à Antigone, Hémon (son fils) et Eurydice (sa femme).

- Sophocle montre que l’abus de pouvoir détruit aussi bien le peuple que le tyran lui-même.

4. Enjeux du parcours dans Antigone

Défendre la liberté

- Antigone illustre le courage de s’opposer à l’oppression.

- Elle incarne la parole des individus contre l’injustice d’une autorité abusive.

Entretenir la liberté

- La pièce met en garde : un peuple qui obéit sans questionner la loi risque la servitude.

- Le chœur hésitant symbolise cette difficulté à entretenir la liberté collective.

5. Résonances avec d’autres œuvres du parcours

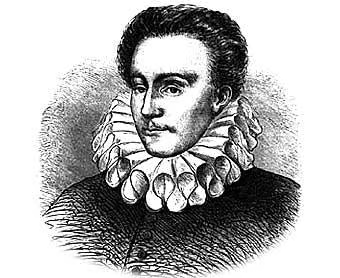

- La Boétie, Discours de la servitude volontaire : comme Antigone, il montre que la soumission repose sur le consentement.

- Victor Hugo : comme le poète, Antigone défend une liberté supérieure à la loi injuste.

- Camus (L’Homme révolté) : Antigone incarne la révolte légitime, au prix de sa vie.

Antigone incarne la résistance individuelle face à la tyrannie, un geste qui illustre parfaitement le parcours « Défendre et entretenir la liberté ».

Elle montre que la liberté implique parfois un sacrifice, mais qu’elle est la condition d’une dignité humaine.

La pièce reste d’actualité : face à des lois injustes ou des pouvoirs autoritaires, l’homme libre est celui qui ose dire non.

Rappel du parcours bac " Défendre et entretenir la liberté " / La Boétie, Discours de la servitude volontaire

- Ce parcours invite à réfléchir à la valeur de la liberté et à ce qu’elle implique concrètement :

- Défendre la liberté, c’est la protéger contre ceux qui la menacent.

- L’entretenir, c’est la cultiver dans la durée, ne pas la considérer comme acquise.

- La liberté n’est donc ni naturelle, ni permanente, ni automatique. Elle demande de la lucidité, de la volonté, de la vigilance.

Problématique centrale du parcours

- Pourquoi la liberté est-elle un bien à défendre et à entretenir, et non une simple évidence ?

- La double injonction du titre (« défendre et entretenir ») sous-entend deux idées :

- La liberté est menacée de l’extérieur : tyrannie, oppression, censure…

- Mais elle peut aussi s’effondrer de l’intérieur : par paresse, peur, soumission, oubli.

- Le parcours amène donc à penser la liberté comme une conquête fragile, toujours exposée au risque de disparition.

Trois axes d’analyse essentiels

1. La liberté n’est pas une donnée, mais une conquête

- Ce parcours rompt avec l’idée selon laquelle l’homme serait « naturellement libre ».

- Il insiste sur le fait que la liberté doit être arrachée au pouvoir, à l’habitude, ou à la domination.

- Ex : Étienne de La Boétie montre que la servitude est parfois consentie, et que la liberté exige une prise de conscience personnelle et collective.

➤ Liberté = capacité à dire non, à refuser de servir.

2. La liberté implique une résistance

- Résister à la servitude, c’est défendre la liberté même quand elle semble perdue.

- Cette résistance peut être morale (parole, désobéissance civile), physique (révolte, combat), ou intellectuelle (pensée critique).

- Ex : Antigone désobéit à l’ordre du roi pour suivre sa conscience.

- Ex : Victor Hugo, en exil, écrit contre Napoléon III pour défendre les libertés républicaines.

➤ La liberté se manifeste souvent dans le conflit, quand elle est menacée.

3. Entretenir la liberté, c’est la rendre durable

- Il ne suffit pas de gagner une liberté ; il faut l’éduquer, l’exercer, la protéger du relâchement.

- L’oubli, la fatigue, la facilité peuvent faire reculer la liberté.

- Le parcours insiste donc sur une liberté active, qui engage la responsabilité du citoyen.

- Ex : Rousseau affirme que le peuple est libre s’il obéit à des lois qu’il s’est données lui-même.

- Ex : Camus, dans L’Homme révolté, souligne la nécessité de révolte lucide, contre toute forme de fatalisme.

➤ La liberté doit être entraînée comme un muscle : sans usage, elle s’atrophie.

Les personnages marginaux dans la littérature

Définition

Un personnage marginal est un être en rupture avec la norme sociale, morale ou politique de son époque. Il peut être exclu, isolé, transgressif ou incompris. La marginalité peut être subie (exclusion, pauvreté, différence) ou choisie (refus des règles, liberté, quête d’absolu).

Ces figures permettent souvent à la littérature de critiquer la société, de valoriser des voix singulières ou de mettre en scène les conflits intérieurs de l’individu moderne.

Rôles des personnages marginaux

Porter une critique sociale ou politique

→ Le marginal révèle les violences ou les absurdités de la société.

Interroger les normes et les conventions

→ Il agit comme un miroir inversé : en se plaçant « hors du cadre », il le rend visible.

Exprimer une crise identitaire ou existentielle

→ L’écart à la norme reflète souvent une tension intérieure : crise de sens, de valeurs, de désir.

Émouvoir ou déranger le lecteur

→ Il suscite pitié, admiration, malaise, fascination.

Typologie des personnages marginaux

1. Le marginal social

Personnage pauvre, vagabond, exclu, orphelin, prisonnier...

- Jean Valjean (Les Misérables, Hugo) : ancien forçat rejeté malgré sa rédemption.

- → « Tant qu’il existe, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale... »

- Gavroche : enfant des rues libre et courageux, emblème d’un peuple oublié.

- Oliver Twist (Dickens) : orphelin londonien victime de la misère.

2. Le marginal amoureux : Des Grieux et Manon Lescaut

Œuvre : Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut (Abbé Prévost, 1731)

Contexte : roman-mémoires du XVIIIe siècle ; tension entre passion et morale.

➤ Manon Lescaut

- Marginale car femme libre et sensuelle dans une société qui exige la docilité féminine.

- Victime d’un système patriarcal : elle est enfermée, surveillée, condamnée.

- Proche de la figure de la courtisane ou de la femme fatale.

- → « Le cœur de Manon n'était pas fait pour la constance » : libre mais instable.

➤ Des Grieux

- Marginal par amour, il abandonne l’état ecclésiastique, vole, ment, fuit.

- Figure du héros romantique avant l’heure, dominé par la passion.

- → « Il n’est point d’état où l’on ne doive souffrir quand on aime avec excès ».

Analyse : Ces deux figures illustrent une marginalité émotionnelle et sociale : ils se marginalisent pour vivre une passion interdite, mais finissent broyés par la société. Leur amour est une forme de résistance à l’ordre établi, mais il est voué à l’échec.

3. Le marginal existentiel

- Meursault (L’Étranger, Camus) : indifférent aux conventions, étranger au monde et à lui-même.

- → « Aujourd’hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. »

- Il choque par son détachement et sa sincérité brutale → figure de l’absurde.

- Roquentin (La Nausée, Sartre) : isolé dans sa conscience, il ressent le vide du monde.

4. Le marginal rêveur ou délirant

- Don Quichotte (Cervantès) : chevalier anachronique qui vit dans l’imaginaire.

- → Il rend visible la folie d’un monde qui croit être rationnel.

- Holden Caulfield (L’Attrape-cœurs, Salinger) : adolescent hypersensible en rupture avec le monde adulte.

- → « Ce qui me dégoûte, c’est cette histoire de paraître, cette foutue hypocrisie. »

5. Le marginal rebelle

- Julien Sorel (Le Rouge et le Noir, Stendhal) : fils de charpentier voulant gravir l’échelle sociale, hypocrite et ambitieux.

- → Il ne trouve sa place ni dans le peuple ni dans la bourgeoisie.

- Antigone (Sophocle) : désobéit aux lois humaines au nom de lois divines.

- → Figure fondatrice de la révolte éthique.

- La Boétie (Discours de la servitude volontaire) : penseur isolé appelant les peuples à refuser la tyrannie.

- → « Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libres. »

Le personnage marginal n’est pas seulement un objet de rejet, mais un révélateur : il met en lumière ce que la société cache ou refuse (l’injustice, la violence, l’absurde, le désir).

Il est souvent le vrai centre moral du récit : celui par qui le lecteur accède à une autre vérité.

La littérature moderne tend à valoriser ces figures, à l’inverse des épopées antiques ou classiques centrées sur des héros normés et glorieux.