Le commentaire littéraire de l'extrait

L'écrit du bac de français

Œuvre précoce et fulgurante, le Discours de la servitude volontaire d’Étienne de La Boétie s’élève, au XVIe siècle, contre une forme de mal radical : la soumission volontaire à la tyrannie. L’auteur ne se contente pas de dénoncer le pouvoir du maître : il en cherche les causes du côté du peuple lui-même, interrogeant l’étrange passivité des hommes face à leur propre asservissement. Dans l’extrait proposé, La Boétie adopte une posture particulièrement virulente : il accuse, dénonce, renverse les évidences, dans l’espoir de réveiller un peuple endormi par l’habitude et la peur.

Comment ce texte mobilise-t-il la puissance de la parole pour forcer les peuples à regarder leur propre servitude en face ?

Nous verrons que ce passage constitue un réquisitoire implacable contre l’aveuglement collectif, une démystification du pouvoir tyrannique, et enfin un appel éthique à la responsabilité individuelle et collective.

Un réquisitoire tragique contre l’aveuglement des peuples

L’extrait s’ouvre sur une salve d’interjections qui frappent par leur violence :

« Pauvres gens misérables, peuples insensés, nations opiniâtres à votre mal et aveugles à votre bien ! »

L’invocation des peuples à la deuxième personne du pluriel confère à l’adresse une portée universelle, tandis que les qualificatifs — « misérables », « insensés », « aveugles » — tracent un portrait accablant du peuple dominé, victime et complice à la fois. L’auteur semble écartelé entre la pitié et l’indignation, dans une parole à la fois plaintive et cinglante.

Par une série d’images concrètes — le vol des biens, le pillage des champs, la spoliation des maisons — La Boétie donne à la tyrannie une matérialité brutale :

« Vous vous laissez enlever sous vos yeux le plus beau et le plus clair de votre revenu… »

L’expression « sous vos yeux » accentue l’inconscience de l’assujettissement, et souligne une forme d’aveuglement volontaire. À l’accumulation de pertes matérielles (« champs », « maisons », « vieux meubles ») s’ajoute la dépossession de soi-même, évoquée par une phrase particulièrement glaçante :

« Vous vivez de telle sorte que rien n’est plus à vous. »

La Boétie touche ici au cœur de la servitude : non seulement les biens matériels sont confisqués, mais la liberté, l’identité, la vie même sont aliénées. Pire encore, la population finit par considérer comme un bonheur ce qui n’est qu’une survie mutilée :

« Il semble que vous regardiez désormais comme un grand bonheur qu’on vous laissât seulement la moitié de vos biens, de vos familles, de vos vies. »

Cette formule amère, aux accents ironiques, stigmatise la résignation des peuples, leur capacité à s’adapter au pire jusqu’à en faire une norme. C’est ici que la servitude devient volontaire : non subie mais intégrée et légitimée par ceux qui en sont les victimes.

Le renversement du pouvoir : la tyrannie démasquée

Après avoir fustigé les peuples pour leur aveuglement, La Boétie s’attaque à l’image du maître, pour mieux en révéler la vacuité. Il commence par en souligner l’ordinaire humanité :

« Ce maître n’a pourtant que deux yeux, deux mains, un corps… »

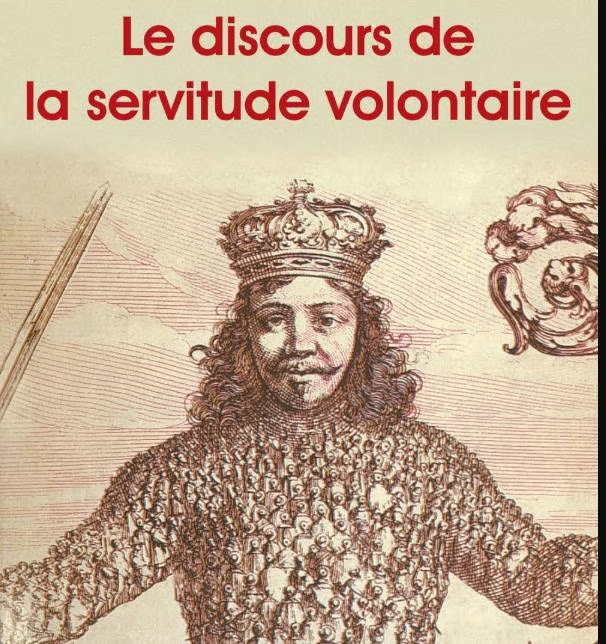

Le vocabulaire du corps réduit la figure du tyran à une incarnation banale, semblable à « le dernier des habitants ». Le pouvoir, dès lors, n’est plus une essence : il est un artifice, un masque que les peuples consentent à porter.

Ce que le tyran possède, il ne le tient pas de lui-même, mais des peuples :

« Ce qu’il a de plus, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. »

Ce renversement est fondamental : le despote n’existe que par l’énergie qu’on lui cède. La Boétie illustre cette idée par une série de questions rhétoriques saisissantes :

« D’où tire-t-il tous ces yeux qui vous épient… Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper… Les pieds dont il foule vos cités… »

Par ces métaphores corporelles, l’auteur suggère que le tyran est un être parasitaire, qui n’a de bras que ceux qu’on lui prête. Ces questions, martelées avec une régularité incantatoire, opèrent comme une déconstruction logique de la tyrannie. Le pouvoir n’est pas une force qui s’impose : c’est une chimère nourrie par la soumission des dominés.

Une prise de conscience radicale : l’homme complice de sa propre perte

Le dernier segment du texte plonge au plus profond de la responsabilité morale du peuple. Ce n’est plus seulement de passivité qu’il s’agit, mais de complicité active :

« Comment oserait-il vous assaillir, s’il n’était d’intelligence avec vous ? »

La formule « être d’intelligence » renvoie ici à la trahison : les dominés coopèrent avec leur oppresseur. La Boétie n’accuse plus seulement l’ignorance, mais la lâcheté, la compromission, la trahison de soi-même. Le propos devient d’une sévérité glaçante :

« Si vous n’étiez les receleurs du larron, les complices du meurtrier, les traîtres de vous-mêmes… »

Les termes sont juridiques, presque judiciaires : receleur, complice, traître. En superposant les registres du vol, du crime et de la trahison, La Boétie élève la servitude à un crime contre soi-même, une défaite de l’éthique individuelle.

Mais cette violence de ton n’est pas gratuite : elle vise à provoquer un électrochoc moral. Car si les peuples sont les artisans de leur asservissement, ils sont aussi, potentiellement, les agents de leur propre libération. Il leur suffit, comme le dira La Boétie un peu plus loin, de « ne plus servir », et la tyrannie tombe d’elle-même, faute de fondations.

Dans ce passage d’une rare puissance rhétorique, La Boétie construit une méditation politique d’une modernité saisissante. En conjuguant la véhémence du style à la rigueur logique de l’analyse, il invite les peuples à regarder en face leur propre responsabilité dans la genèse de la tyrannie. Ce n’est pas l’arbitraire du maître qui fait la servitude, mais le renoncement des hommes à leur liberté. La force du discours ne réside pas dans un appel à la violence, mais dans un élan vers la lucidité, seul chemin vers l’émancipation.

Ouverture : Par cette leçon intemporelle, La Boétie s’inscrit dans la lignée des penseurs de la liberté. De Rousseau à Camus, nombreux seront ceux qui, à sa suite, interrogeront les formes modernes de la servitude, qu’elle soit politique, sociale ou intérieure.