Etude linéaire

L'oral du bac de français

Voici une étude linéaire complète du passage du Discours de la servitude volontaire d’Étienne de La Boétie, que tu pourras utiliser pour l’oral du bac de français 2026, dans le cadre du parcours « Défendre et entretenir la liberté ».

Dans ce passage du Discours de la servitude volontaire, Étienne de La Boétie poursuit sa réflexion sur les causes de la soumission des peuples à un pouvoir tyrannique. Il développe ici une idée essentielle : la servitude n’est pas seulement imposée par la force, elle est aussi intériorisée par habitude, au point que des peuples entiers en viennent à préférer la soumission à la liberté. En s’appuyant sur des comparaisons issues de la nature, de la culture et de l’histoire, La Boétie montre comment les hommes, selon l’environnement dans lequel ils grandissent, peuvent devenir libres ou serviles.

Nous verrons comment ce texte, en articulant réflexion morale, exemples concrets et démonstration vive, dénonce le conditionnement des hommes et plaide en faveur de l'éducation à la liberté.

Nous verrons que ce texte se compose de trois mouvements successifs :

- Du début jusqu’à « dans un autre » : La Boétie affirme que l’habitude est plus forte que la nature, en montrant comment l’environnement déforme les dispositions naturelles à la liberté.

- De « Qui verrait les Vénitiens » à « parc de bêtes ? » : il illustre cette idée par une comparaison entre deux peuples opposés : les Vénitiens, éduqués dans la liberté, et les sujets du Grand Seigneur, habitués à la servitude.

- De « On raconte que Lycurgue… » jusqu’à la fin : il conclut en utilisant une anecdote exemplaire pour prouver que l’éducation façonne durablement les comportements humains, même face à des instincts communs.

1. L’emprise de l’habitude sur la nature humaine (du début jusqu’à «...dans un autre. »)

Dès la première phrase, La Boétie introduit une tension entre nature et habitude :

« Nul doute que ce ne soit la nature qui nous dirige d’abord… mais aussi faut-il convenir… »

La tournure concessive en deux temps, introduite par l’expression « nul doute que » puis contredite par « mais aussi faut-il convenir », met en valeur l'idée selon laquelle la nature, bien que présente au départ, est dominée par l’habitude.

L’énumération « penchants bons ou mauvais » suggère que la nature humaine n’est pas uniforme, mais ambivalente.

Il insiste ensuite sur la force de l’éducation ou de l’influence du milieu :

« elle a encore moins de pouvoir sur nous que l’habitude »

La phrase qui suit est frappante par sa structure syntaxique et son balancement (« si bon que soit le naturel, il se perd s’il n’est entretenu »), qui souligne la fragilité de la nature humaine.

Le verbe « façonner », appliqué à la « nourriture », renvoie à l’idée d’un conditionnement.

Suit une série de comparaisons et métaphores naturelles :

Les « semences de bien » représentent les dispositions naturelles à la vertu, mais elles sont qualifiées de « frêles et minces », donc faciles à détruire.

L’opposition « nature » / « nourriture » (à comprendre au sens de « formation » ou d’« éducation ») structure tout le passage.

La Boétie enchaîne avec des analogies végétales :

« comme il arrive à ces arbres fruitiers… », « les herbes ont aussi… leur propriété »

Ces exemples illustrent le propos de manière sensorielle et concrète, ce qui rend la démonstration plus accessible.

On remarque un lexique de la transformation, voire de la dégradation : « abâtardir », « dégénérer », « disparaître », « plus reconnaissable ».

→ L’idée est claire : le milieu peut altérer la nature initiale, au point de la rendre méconnaissable.

2. Contraste entre peuples libres et peuples soumis (de « Qui verrait les Vénitiens… » à « …dans un parc de bêtes ? »)

L’auteur change de registre pour passer de l’abstraction aux exemples historiques et politiques.

L’hypothèse « Qui verrait les Vénitiens… » introduit une situation concrète : une opposition entre deux peuples — les Vénitiens, peuple libre, et les sujets du Grand Seigneur (sultan ottoman), peuple soumis.

Les Vénitiens sont idéalisés : ils vivent « si librement » que « le plus méchant d’entre eux » refuse le pouvoir.

→ Hyperbole qui valorise leur attachement à la liberté.

L’éducation est de nouveau mise en avant :

« ainsi appris et formés dès le berceau… »

→ Cela montre que la liberté est un apprentissage, une valeur transmise dès l’enfance.

L’accumulation « n’échangeraient pas un brin de leur liberté pour toutes les autres félicités humaines » souligne leur attachement viscéral à la liberté, supérieure à tous les biens matériels.

Vient ensuite l’opposition violente avec les peuples du sultan :

« des gens qui ne sont nés que pour le servir »

Cette formulation marque une aliénation totale, une soumission inscrite dans l’être.

La comparaison finale est marquante :

« Ou plutôt ne croirait-il pas… qu’il est entré dans un parc de bêtes ? »

→ La servitude est si profondément ancrée qu’elle déshumanise les hommes.

→ L’effet est brutal, polémique : La Boétie utilise la métaphore animale pour stigmatiser l’aliénation politique.

3. L’exemple de Lycurgue : une leçon politique et morale (à partir de « On raconte que Lycurgue… » jusqu’à la fin)

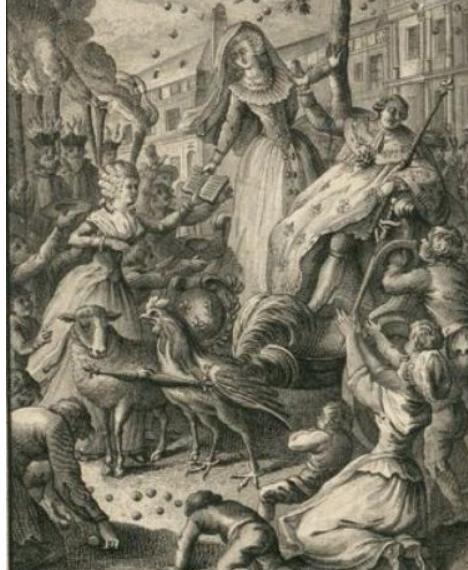

Ce dernier mouvement mobilise une anecdote historique exemplaire, selon un procédé rhétorique courant au XVIe siècle.

Lycurgue, législateur de Sparte, fait une démonstration publique en opposant deux chiens frères, élevés différemment.

→ L’image est parlante et pédagogique :

l’un est paresseux et domestiqué, l’autre est actif et obéit à son instinct de chasse.

« Et pourtant, dit-il, ils sont frères ! » → le contraste ne vient pas de la nature, mais de l’éducation.

La Boétie conclut sur une formule forte :

« chacun d’eux eut préféré mourir de mille morts plutôt que de reconnaître autre seigneur que la loi et la raison »

→ La liberté est liée à la loi et à la raison, non à l’obéissance à un homme.

→ Le vocabulaire héroïque (« mille morts ») fait de la liberté une valeur sacrée, digne du sacrifice suprême.

Ce passage est une démonstration puissante et progressive de la manière dont l’éducation, l’habitude et l’environnement façonnent les peuples. Par le biais de métaphores naturelles, d’exemples politiques et d’anecdotes historiques, La Boétie établit une opposition claire entre liberté apprise et servitude intériorisée.

Il plaide ainsi pour une éducation à la liberté, fondée sur la raison, et dénonce les effets déshumanisants de l’habitude servile.

Dans le cadre du parcours « Défendre et entretenir la liberté », ce texte invite le lecteur à s’interroger sur la manière dont les peuples peuvent s’émanciper de leur condition en reprenant possession de leur esprit critique et de leur volonté politique.

Questions de grammaire

Extrait :

« Nul doute que ce ne soit la nature qui nous dirige d’abord suivant les penchants bons ou mauvais qu’elle nous a donnés ; mais aussi faut-il convenir qu’elle a encore moins de pouvoir sur nous que l’habitude. »

Question 1 :

Analyse la construction grammaticale de la négation dans la proposition « Nul doute que ce ne soit la nature qui nous dirige… » :

Quelle est la nature de cette négation (syntaxique ou lexicale) ?

Cette tournure exprime-t-elle réellement une négation ? Justifie ta réponse.

Attendus de la réponse

La négation est syntaxique : elle repose sur l'emploi de l'adverbe « ne » avec le subjonctif (ce ne soit…).

Cependant, cette négation est en fait de forme mais non de sens : il s’agit d’une négation explétive, utilisée après l’expression « nul doute que », qui renforce l’affirmation au lieu de la nier.

La phrase signifie en réalité : il ne fait aucun doute que la nature nous dirige…

« Nul doute que ce ne soit la nature qui nous dirige… » n'est ni une négation totale ni une négation partielle, car il ne s’agit pas d’une vraie négation de sens, mais d’une négation explétive.

Question 2 :

Dans la phrase :

« Qui verrait les Vénitiens (…) penserait-il que ces deux peuples sont de même nature ? »

quel est le type de la proposition interrogative ? Est-elle directe ou indirecte ? Totale ou partielle ?

Réponse attendue :

La proposition « penserait-il que ces deux peuples sont de même nature ? » est une interrogative directe.

Elle est totale, car elle appelle une réponse par oui ou non (→ oui, ils sont de même nature / non, ils ne le sont pas).

C’est une interrogation directe inversée, avec le pronom sujet postposé (penserait-il).

La Boétie Etienne

Le Discours de la servitude volontaire, parcours bac "Défendre" et "entretenir" la liberté"

Le Discours de la servitude volontaire, parcours bac "Défendre" et "entretenir" la liberté"

- Commentaire littéraire, le paradoxe de la tyrannie, : " Pour le moment, je désirerais seulement qu'on me fit comprendre... la langue refuse de nommer "

- Questionnaire sur texte : "Ce réquisitoire contre la tyrannie et notamment l’absolutisme...fondre sous son poids et se rompre"

- "Pauvres gens et misérables... Soyez résolus à ne plus servir et vous serez libres", commentaires linéaire et littéraire et questions de grammaire

- " Nul doute que ce soit la nature qui nous dirige... autre seigneur que la loi et la raison " : le pouvoir de l'habitude : commentaires linéaire et littéraire, questions de grammaire

- " Mais Ô bon dieu! Que peut-être cela? ... langue refuse de nommer" : commentaires linéaire et littéraire, questions de grammaire

- " Pauvres gens misérables, peuples insensés... les traîtres de vous-mêmes " : commentaires linéaire et littéraire, questions de grammaire

- Nous sommes naturellement libres, " Mais certes, s'il y a rien de clair ni d'apparent en la nature... tous mis en compagnie " : commentaires linéaire et littéraire, questions de grammaire

- Les mécanismes de la domination, " J'en arrive maintenant à un point... autant de petits tyranneaux " : commentaires linéaire et littéraire, question de grammaire

Qui est Etienne de la Boétie?