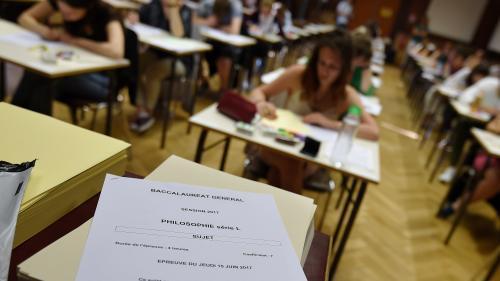

Epreuve : BAC G

Matière : Français

Classe : Première

Centre : Centres Etrangers Afrique

Date : 16 juin 2025

Durée : 4h

Consultez les sujets en ligne

Consultez le corrigé officiel en ligne

Corrige officiel bac de francais general centres etrangers afrique (531.29 Ko)

Corrige officiel bac de francais general centres etrangers afrique (531.29 Ko)

- Commentaire de texte :

- La poésie du XIXème siècle au XXIème siècle.

- Texte d'Émile Verhaeren, Les Heures du soir (1911).

- Avec le même amour que tu me fus jadis

- Un jardin de splendeur dont les mouvants taillis

- Ombraient les longs gazons et les roses dociles,

- Tu m'es en ces temps noirs un calme et sûr asile.

- Dissertation 1

- Rabelais, Gargantua.

- Parcours : Rire et savoir

- Une critique affirme que Rabelais, tout en ne cessant de divertir le lecteur dans son roman Gargantua, met en place un « rire de discernement », c’est-à-dire qui nous ouvre les yeux.

- Dans quelle mesure cette analyse éclaire-t-elle votre lecture de l’œuvre ?

- Vous répondrez dans un développement organisé en vous appuyant sur l’œuvre, le parcours associé et votre culture personnelle.

- Dissertation 2

- Parcours : La comédie sociale

- Un critique a qualifié Les Caractères de « comédie aux accents tragiques ».

- Dans quelle mesure cette expression vous paraît-elle justifiée concernant les livres V à X ?

- Vous répondrez dans un développement organisé en vous appuyant sur l’œuvre, le parcours associé et votre culture personnelle.

- Dissertation 3

- Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.

- Parcours : Écrire et combattre pour l’égalité « Femme, réveille-toi ! », s’exclame Olympe de Gouges dans le postambule de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.

- Cette œuvre se limite-t-elle à un appel à une prise de conscience ?

- Vous répondrez dans un développement organisé en vous appuyant sur l’œuvre, le parcours associé et votre culture personnelle.

Commentaire

Le poème Avec le même amour d’Émile Verhaeren, grand poète symboliste belge du tournant du XXe siècle, est extrait du recueil Les heures du soir, où l’auteur célèbre l’amour conjugal durable et apaisé. À travers une écriture simple, douce et profonde, Verhaeren rend hommage à l’amour fidèle, qui résiste au passage du temps et triomphe des douleurs de l’existence.

Problématique : Comment le poète exprime-t-il la force d’un amour durable, capable de transcender les souffrances et les atteintes du temps ?

Nous verrons que ce poème, à la fois lyrique et serein, célèbre d’abord un refuge amoureux contre les épreuves du monde (I), puis qu’il peint avec tendresse la beauté persistante de l’être aimé (II), avant d’affirmer, dans une conclusion spirituelle, la puissance inaltérable de l’amour véritable (III).

I. L’amour comme refuge contre les douleurs du monde

Dès les premiers vers, Verhaeren compare l’amour passé à un jardin de splendeur, métaphore de la jeunesse heureuse et lumineuse :

« un jardin de splendeur dont les mouvants taillis / Ombraient les longs gazons et les roses dociles ».

Ce cadre idyllique évoque une nature riche, harmonieuse, symbole d’un bonheur ancien. Mais le présent n’est pas pour autant triste : l’amour d’aujourd’hui, bien que vécu « en ces temps noirs », est devenu un « asile », un abri contre la souffrance.

Le lexique de la protection domine : « calme », « sûr », « paix profonde ». Le poète oppose cet amour apaisant aux « vents aigus » et à « l’hiver du monde », métaphores du malheur, du vieillissement et du désespoir.

L’être aimé est donc présenté comme un rempart lumineux et chaleureux, capable de concentrer en lui « ferveur » et « clarté ».

II. Une tendresse fidèle qui transcende les marques du temps

Au fil des strophes, Verhaeren décrit avec douceur les effets du temps sur le corps de sa compagne : cheveux grisonnants, rides, veines. Mais loin de susciter le regret, ces marques deviennent les témoins attendrissants d’une histoire partagée.

« Que m’importe que des rides marquent ton front... »

La syntaxe est fluide, les rimes riches et embrassées, traduisant la sérénité. Les souvenirs heureux (« lilas blancs », « rouges groseilles ») contrastent avec le présent plus austère, mais la constance de la voix aimante transcende le vieillissement.

Le poète insiste sur la joie simple de la compagne, toujours présente :

« Ta bonne humeur allègre et claire, oh ! je la sens / Triompher jour à jour de la douleur des ans ».

C’est la constance de l’attitude, la fidélité dans le caractère, plus que l’apparence, qui fonde l’attachement profond du locuteur.

III. Une foi spirituelle dans la force éternelle de l’amour

Dans la dernière strophe, Verhaeren donne une dimension quasi mystique à l’amour :

« Tu crois fermement / Que rien de vrai ne meurt quand on s’aime dûment ».

Ce vers exprime une véritable profession de foi : l’amour véritable survit à tout, même à la mort. Le vocabulaire spirituel (« feu vivant », « âme », « flamme ») donne à ce sentiment une dimension presque sacrée.

La conviction de la femme — et du poète avec elle — est que l’amour, bien nourri, bien vécu, n’est pas éphémère, mais grandit à travers les épreuves, jusqu’à « consumer jusqu’au deuil ».

La dernière image, paradoxale et puissante, affirme que la douleur elle-même peut nourrir l’amour, comme le bois alimente la flamme. Ainsi, le poème s’élève au-dessus des contingences, pour affirmer une vérité profonde : l’amour est ce qui donne sens et cohérence à toute une vie.

Ce poème d’Émile Verhaeren rend hommage à un amour mature, fidèle et lumineux, qui trouve dans la complicité, la tendresse et le souvenir la force de résister aux assauts du temps. En évoquant avec délicatesse les effets du vieillissement, le poète célèbre une beauté intérieure, fondée sur la bonté, la joie partagée et une spiritualité discrète. Loin des clichés de la passion destructrice, Verhaeren nous offre ici le portrait apaisant d’un amour profond, durable et toujours vivant.

Ouverture possible : On pourrait rapprocher cette vision de l’amour de celle qu’expriment d’autres poètes comme Victor Hugo dans Les Contemplations, où la mémoire de l’amour perdu devient une lumière intérieure

Dissertation 1

- Dissertation 1

- Rabelais, Gargantua.

- Parcours : Rire et savoir

- Une critique affirme que Rabelais, tout en ne cessant de divertir le lecteur dans son roman Gargantua, met en place un « rire de discernement », c’est-à-dire qui nous ouvre les yeux.

- Dans quelle mesure cette analyse éclaire-t-elle votre lecture de l’œuvre ?

- Vous répondrez dans un développement organisé en vous appuyant sur l’œuvre, le parcours associé et votre culture personnelle.

Rabelais, écrivain humaniste du XVIᵉ siècle, écrit Gargantua en 1534, un roman foisonnant mêlant érudition et comique, qui met en scène un géant, fils de Grandgousier, dans un univers burlesque et exubérant. Dès le prologue, Rabelais invite le lecteur à chercher « la substantifique moelle » au cœur du rire, soulignant ainsi la double visée de son œuvre : divertir et instruire.

Une critique parle d’un « rire de discernement », un rire qui ne se contente pas d’amuser, mais qui pousse à réfléchir, à remettre en cause certains dogmes ou institutions.

Problématique : Dans quelle mesure le comique de Rabelais permet-il d’éveiller la conscience du lecteur, au-delà du divertissement ?

Nous verrons que Gargantua amuse et séduit par un comique foisonnant (I), mais que ce rire devient aussi un outil de critique des abus sociaux et religieux (II), avant de s’ériger en instrument au service d’une pensée humaniste, profondément engagée (III).

I. Un roman qui amuse : les multiples formes du comique

Le rire est omniprésent dans Gargantua : Rabelais emploie tous les ressorts du comique pour captiver le lecteur.

Comique de situation et d’exagération : Les exploits démesurés du jeune géant (comme l’épisode du torche-cul ou des cloches volées) relèvent du burlesque. L’hyperbole, omniprésente, amuse par son absurdité.

Comique verbal : Rabelais joue avec le langage : néologismes, jeux de mots, parodies de discours juridiques ou religieux (par exemple le discours abscons de Janotus de Bragmardo) créent une jubilation langagière. Le langage est une source de plaisir mais aussi un terrain d’expérimentation.

Comique de caractère : La gourmandise de Gargantua, la sagesse de Grandgousier, la brutalité de Picrochole forment des figures contrastées qui nourrissent l’intrigue de manière plaisante.

→ Ainsi, Gargantua est un livre profondément divertissant, qui séduit par son inventivité comique.

II. Un rire critique : satire des abus et des dogmes

Mais ce rire n’est pas gratuit : il s’appuie sur une critique des travers de son époque.

Critique de l’enseignement scolastique : Le chapitre sur l’éducation archaïque de Gargantua par maître Thubal Holoferne tourne en ridicule un savoir mécanique, coupé de la réalité. À l’opposé, Rabelais valorise une pédagogie active et joyeuse avec Ponocrates.

Critique des guerres absurdes : La guerre Picrocholine est une parodie de conflit déclenché pour une broutille (un différend sur la pâtisserie). Par le biais du comique, Rabelais dénonce la folie guerrière et l’orgueil des souverains.

Critique de la religion institutionnelle : Rabelais égratigne les moines corrompus, paresseux et ignorants, mais célèbre l’idéal spirituel de Frère Jean, moine actif, courageux, et au service du bien commun. Il ne s’attaque pas à la foi mais à ses déformations.

→ Ce rire satirique et lucide permet de dénoncer sans brutalité, de montrer l’absurdité des abus tout en provoquant la réflexion du lecteur.

III. Un rire humaniste : éveiller à la liberté et au savoir

Ce rire est fondé sur des valeurs humanistes, héritées de la Renaissance.

Un rire qui invite à penser : Le prologue compare le livre à un os de bécasse qu’il faut « rompre » pour en tirer la « substantifique moelle ». Rabelais fait appel à l’intelligence du lecteur pour dépasser les apparences comiques.

Un idéal éducatif humaniste : L’éducation selon Ponocrates valorise l’harmonie du corps et de l’esprit, la culture, la curiosité, le lien avec la nature. Le rire devient ici un outil pour remettre en cause les anciens dogmes.

L’abbaye de Thélème : « Fais ce que tu voudras » n’est pas un appel au désordre, mais à l’autonomie morale, à une vie fondée sur la raison, la liberté, la vertu. Ce modèle utopique oppose un monde fondé sur la confiance et l’épanouissement personnel à l’univers fermé du cloître.

→ Le rire de Rabelais est donc un rire philosophique, qui incite à l’éveil, au discernement, à l’humanité.

Le rire dans Gargantua ne se limite pas à un comique de surface : il est une arme subtile de critique et d’éducation, un moyen d’inviter le lecteur à penser autrement, à ouvrir les yeux sur les travers de son époque. Cette analyse du « rire de discernement » éclaire donc pleinement l’œuvre de Rabelais : un rire qui fait réfléchir, corriger, et grandir.

Ouverture possible : Ce lien entre rire et réflexion se retrouve dans d’autres œuvres, comme Candide de Voltaire ou les comédies de Molière, où l’humour sert à dénoncer les travers de la société et à instruire en amusant.

Dissertation 2

- Dissertation 2

- Parcours : La comédie sociale

- Un critique a qualifié Les Caractères de « comédie aux accents tragiques ».

- Dans quelle mesure cette expression vous paraît-elle justifiée concernant les livres V à X ?

- Vous répondrez dans un développement organisé en vous appuyant sur l’œuvre, le parcours associé et votre culture personnelle.

Dans Les Caractères (1688-1696), œuvre majeure du moraliste Jean de La Bruyère, l’auteur déploie un regard perçant et souvent moqueur sur la société de son temps. À travers une galerie de portraits incisifs et des réflexions générales, il met en scène les travers de ses contemporains avec l'acuité d'un dramaturge.

Un critique a pu parler à ce propos d’une « comédie aux accents tragiques » : cette formule souligne à la fois l’aspect plaisant, comique et théâtral de l’œuvre, mais aussi la gravité des constats qu’elle livre sur la société.

Problématique : En quoi les livres V à X des Caractères justifient-ils cette formule, entre satire mordante et profondeur tragique ?

Nous verrons que ces livres s’apparentent d’abord à une comédie mordante et satirique (I), avant de révéler une critique sociale plus grave (II), pour enfin exprimer une vision pessimiste de la condition humaine, proche parfois de la tragédie (III).

I. Une comédie sociale : satire des travers humains

Les livres V à X se rattachent à une tradition comique, héritée d’Aristophane ou de Molière, par leur caractère moqueur et théâtral.

Portraits comiques et caricaturaux : La Bruyère brosse des types sociaux reconnaissables (le courtisan, l'hypocrite, le prétentieux). Par exemple, dans le livre V (De la société et de la conversation), il dépeint ceux qui parlent sans écouter, ou qui feignent de comprendre.

Un comique de mots et d'observation : L’auteur excelle dans l’art du trait, de la formule brève et mordante (« Tout sot a de l’esprit dans les affaires »). Les maximes et les portraits font souvent sourire par leur justesse.

Une scène sociale théâtralisée : La cour, la ville, les salons sont autant de lieux où les personnages jouent des rôles. On pense aux pièces de Molière comme Les Précieuses ridicules ou Le Misanthrope, où la société se donne en spectacle.

→ Dans cette perspective, Les Caractères apparaissent comme une comédie de mœurs, dans laquelle La Bruyère, observateur et moraliste, fait rire tout en instruisant.

II. Une critique sociale profonde : des accents tragiques

Mais ce comique n’est pas gratuit : il révèle les inégalités, les injustices et les hypocrisies qui gangrènent la société.

La critique de la vanité et de l’arrivisme : Dans le livre VI (Des biens de fortune), La Bruyère fustige ceux qui ne vivent que pour leur ascension sociale. Les inégalités de naissance et de fortune créent une société fondée sur l’apparence, non sur la vertu.

La violence de l’exclusion sociale : Les pauvres, les écrivains ignorés, les talents méconnus sont relégués, méprisés. Le livre VIII (Des grands) montre une noblesse hautaine, injuste, qui humilie ses subalternes et se croit au-dessus des lois.

Le mal enraciné dans l’âme humaine : Dans le livre X (Du mérite personnel), La Bruyère déplore que la vraie valeur soit ignorée, sacrifiée au profit du paraître. La médiocrité est récompensée, la vertu oubliée.

→ Derrière la peinture comique, une amertume s’exprime. Le rire devient lucide et critique, il dénonce un monde qui ne récompense ni le mérite, ni la vertu.

III. Une vision sombre de l’homme et du monde : vers la tragédie morale

Au-delà de la satire sociale, La Bruyère développe une vision tragique de la condition humaine, marquée par la vanité, l’illusion, et l’impuissance.

Un pessimisme moral : L’auteur semble parfois résigné à la constance des vices humains. Les mêmes travers se répètent, inlassablement. La vertu est faible, souvent broyée par le système social.

Une solitude de l’individu vertueux : L’homme honnête, sincère, cultivé, est marginalisé. Il n’est ni écouté ni reconnu. Cela donne au recueil une tonalité mélancolique, voire tragique.

Une impuissance du moraliste : La Bruyère écrit pour éclairer son lecteur, mais il sait que peu de choses changent. Il constate l’absurdité et la vacuité des ambitions humaines, comme le fait aussi Pascal ou La Rochefoucauld.

→ Le rire s’efface parfois devant une forme de désespoir discret, qui donne à l’œuvre sa profondeur tragique.

La formule de « comédie aux accents tragiques » rend bien compte de la double dimension des Caractères, notamment dans les livres V à X. La Bruyère amuse et fait sourire par la finesse de son regard et la vivacité de ses portraits, mais ce rire est souvent teinté de gravité, voire d’amertume. La comédie de la société devient le théâtre des illusions humaines.

Ouverture : Cette alliance du comique et du tragique traverse aussi le théâtre de Molière, chez qui le rire sert à révéler la violence sociale (Tartuffe, Le Misanthrope), mais également chez des moralistes modernes, comme Camus, qui perçoit dans l’absurde une forme de tragédie contemporaine.

Dissertation 3

- Dissertation 3

- Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.

- Parcours : Écrire et combattre pour l’égalité « Femme, réveille-toi ! », s’exclame Olympe de Gouges dans le postambule de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.

- Cette œuvre se limite-t-elle à un appel à une prise de conscience ?

- Vous répondrez dans un développement organisé en vous appuyant sur l’œuvre, le parcours associé et votre culture personnelle.

En 1791, dans une France en pleine Révolution, Olympe de Gouges publie La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, un texte fondateur du féminisme. Parodiant habilement la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, elle en dénonce l’exclusion des femmes et exige une égalité pleine et entière entre les sexes. Son célèbre cri : « Femme, réveille-toi ! », dans le postambule, semble lancer un appel à une prise de conscience individuelle et collective.

Mais réduire cette œuvre à un simple appel à l’éveil des consciences serait ignorer sa dimension politique, juridique et littéraire, ainsi que sa portée subversive et performative.

Problématique : La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne se limite-t-elle à un appel à la prise de conscience ou va-t-elle plus loin dans son combat pour l’égalité ?

Nous verrons que l’œuvre est d’abord un appel fort à une prise de conscience féminine (I), mais qu’elle constitue aussi un véritable manifeste politique et juridique (II), avant de souligner qu’elle est enfin un acte de combat littéraire et symbolique (III).

I. Un appel clair à la prise de conscience des femmes

Olympe de Gouges s’adresse aux femmes pour les sortir de leur passivité et leur rappeler qu’elles ont été exclues de la Révolution.

Une interpellation directe et vibrante : Le cri « Femme, réveille-toi ! » cherche à éveiller une conscience collective féminine, comme dans le postambule où elle écrit : « Qu’as-tu gagné dans la Révolution ? ». C’est un constat d’échec.

Une dénonciation de l’aliénation féminine : Olympe de Gouges souligne l’intériorisation par les femmes de leur infériorité, en grande partie causée par l’éducation. Elle invite à ne plus subir.

Une stratégie de réveil : Elle utilise des procédés rhétoriques forts (questions oratoires, interpellations, injonctions) pour susciter une réaction. Il s’agit d’une prise de parole dans un espace public longtemps réservé aux hommes.

En ce sens, La Déclaration est bien un appel puissant à la prise de conscience : Olympe de Gouges veut mobiliser les femmes et les inciter à agir.

II. Une revendication politique et juridique d’égalité

Mais ce texte va au-delà de l’éveil des esprits : il propose une véritable refondation politique de la citoyenneté, en réclamant l’égalité entre les sexes.

Une réécriture parodique de la Déclaration de 1789 : Olympe reprend article par article la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen pour en révéler les exclusions. Elle montre que l’universalisme révolutionnaire ne s’applique qu’aux hommes.

Des revendications concrètes : L’auteure demande explicitement l’accès des femmes à tous les droits : vote, propriété, participation à la loi, dignité devant la justice, etc. Dans l’article X, elle défend la liberté d’opinion politique des femmes.

Une conception républicaine de l’égalité : L’égalité ne repose pas sur une similitude des sexes, mais sur la reconnaissance de droits égaux. Elle fonde sa pensée sur la raison, la justice et la nature, arguments des Lumières.

Ce texte est donc un manifeste politique qui anticipe le combat féministe moderne pour une égalité institutionnelle et juridique.

III. Un acte de combat littéraire et symbolique

Enfin, La Déclaration est aussi un acte littéraire fort, qui s’inscrit dans une tradition de l’écriture engagée et du combat symbolique.

Un texte subversif et courageux : En publiant ce texte en 1791, Olympe de Gouges prend un risque politique réel. Elle sera d’ailleurs guillotinée en 1793. Son œuvre est une forme de résistance par l’écriture.

Une dénonciation universelle des oppressions : Elle ne se contente pas de défendre les femmes riches ou instruites : elle élargit sa réflexion aux femmes du peuple, aux enfants illégitimes, aux Noirs, dans d’autres écrits (comme sa Lettre au peuple ou Réflexions sur les hommes nègres).

Une œuvre visionnaire : Elle annonce les combats futurs du féminisme : accès à l’éducation, aux responsabilités politiques, au respect dans le mariage. Elle mêle raison, passion et style pamphlétaire, dans une langue claire et directe.

Le texte est donc un acte d’écriture performatif, où la parole devient acte de combat.

La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne est bien plus qu’un simple appel à la prise de conscience : elle propose une reconstruction complète de l’ordre politique au nom de l’égalité. Par son écriture subversive, ses revendications précises et son courage, Olympe de Gouges inscrit son texte dans l’histoire des luttes pour les droits, bien avant les féministes du XIXᵉ et du XXᵉ siècles.

Ouverture : Son cri résonne encore aujourd’hui dans les mouvements contemporains pour l’égalité entre les sexes. Il fait écho à d’autres figures engagées comme Simone de Beauvoir ou Gisèle Halimi, qui ont prolongé ce combat par d’autres armes : la philosophie, le droit, ou la littérature.

La Poésie à l'honneur au bac de français 2024

Le Bac de français 2024 a consacré la poésie comme un pilier incontournable de la culture littéraire. Ce genre littéraire a dominé les épreuves écrites avec une sélection de trois œuvres majeures qui ont nourri douze sujets de dissertation, répartis entre la métropole, les centres étrangers et les DOM-TOM. Parmi ces œuvres, celles de Rimbaud, Francis Ponge et Hélène Dorion ont offert aux candidats une plongée dans des univers poétiques singuliers et profonds.

- Métropole

- Dans Mes forêts, Hélène Dorion écrit : « mes forêts racontent une histoire ».

- En quoi cette citation éclaire-t-elle votre lecture de l’œuvre ?

- Deux corrigés bac

- Groupe 1, Centres Etrangers

- Dans mes forêts, la nature n'est-elle qu'une métaphore de l'intériorité?

- Correction - Autre correction

- Centres Etrangers. Amérique du nord

- Sujet : Le recueil Mes forêts est-il seulement un chant personnel ?

- Correction

- Métropole

- Dans le poème « Sensation », Arthur Rimbaud écrit: « j'irai loin, bien loin ».

- Selon vous, le Cahier de Douai répond-il à ce projet ?

- Correction - Autre correction

- Centres Etrangers, Groupe 1

- Un critique écrit à propos d’Arthur Rimbaud : « Son désir ? Tout réinventer, tout vivre, tout redire. Tout abattre d’abord ».

- Dans quelle mesure cette citation éclaire-t-elle votre lecture du recueil Cahier de Douai ?

- Correction

- Amérique du nord, Centres Etrangers

- Sujet : On a dit de Rimbaud qu’il était un des « grands aventuriers du rêve ».

- Cette affirmation éclaire-t-elle votre lecture des Cahiers de Douai ?

- Correction

- Métropole

- Selon un critique, La rage de l'expression donne à voir « l'écriture en plein travail et se regardant travailler ».

- Cette citation éclaire-t-elle votre lecture de l'œuvre ?

- Correction - Autre corrigé

- Centres Etrangers, Groupe 1

- Un critique affirme : « Chaque fois recommencée, sans aboutissement possible, l’œuvre s’explore, progresse péniblement, cherche sa propre fluidité, son bon écoulement ».

- En quoi cette réflexion vous paraît-elle pouvoir éclairer le travail à l’œuvre dans la Rage de l’expression ?

- Correction - Autre corrigé

- Centres Etrangers, Groupe 2

- Sujet : Dans son poème « Le Mimosa », Francis Ponge écrit : « Il faut que je prenne le lecteur par la main […] en lui affirmant qu’il goûtera sa récompense lorsqu’il se trouvera enfin amené par mes soins au cœur du bosquet de mimosas […] ».

- Cette affirmation éclaire-t-elle, selon vous, le projet poétique du recueil La Rage de l’expression ?

- Correction

- Polynésie française

- Dans La rage de l’expression, pensez-vous que Francis Ponge ne cherche à donner à voir que son travail d’écriture ?

- Correction

- – Arthur Rimbaud, Cahier de Douai / Parcours : Émancipations créatrices.

- Les poèmes de Rimbaud dans le Cahier de Douai ne sont-ils que des poèmes de l’émancipation ?

- Corrigé bac

- Hélène Dorion écrit à propos des forêts : « et quand je m’y promène / c’est pour prendre le large / vers moi-même ».

- Les promenades d’Hélène Dorion dans ses forêts ne sont-elles qu’un voyage à l’intérieur de soi ?

- Correction