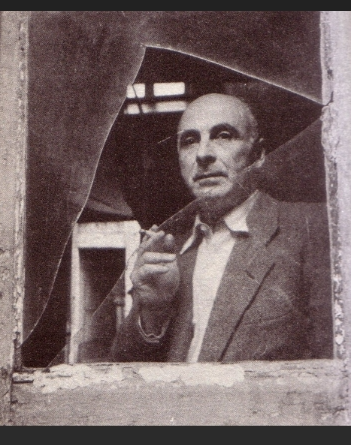

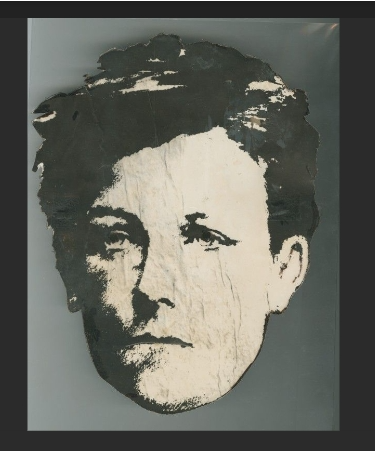

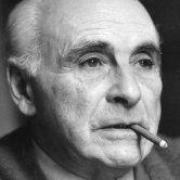

Qui est Francis Ponge?

Francis Ponge (27 mars 1899 – 6 août 1988)

Francis Ponge nait à Montpellier le 27 mars 1899, de Juliette Saurel et Armand Ponge, issu d’une famille huguenote nîmoise. Ponge était un amateur d'art et de philosophie

En 1915, il obtient la meilleure note de l’académie en philosophie pour une dissertation sur ' L’art de penser par soi-même '.

En 1916, il entre en hypokhâgne au lycée Louis-le-Grand. Il publie son premier sonnet sous le pseudonyme de Nogères.

En 1921, il rédige ' Esquisse d’une parabole ',

Francis Ponge se dit lui-même de la génération surréaliste, il partage certains principes – mysticisme, irrationnel et appel à l’inconscient –

il adhère au parti socialiste et entre chez Gallimard suite à sa rencontre avec Paulhan.

En 1926, il publie Douze Petits Ecrits que l’on peut définir comme le fondement de sa poétique.

En 1937, il entre au Parti Communiste Français et en 1942, il publie Le Parti Pris des Choses qui marque son entrée dans le monde littéraire.

en 1947 acquiert une renommée internationale alors qu’il est professeur à l’alliance française.

Il publie Proêmes en 1948, La Seine en 1950, La Rage de l’Expression en 1952, Le Soleil placé en abîme en 1954, Pour un Malherbe en 1965 ainsi que divers textes sur la peinture.

Il meurt à Bar-sur-Loup le 6 août 1988.

La Rage de l’expression

1. Contexte et présentation de l’œuvre

Francis Ponge, poète du XXe siècle, est surtout connu pour son « poésie de l’objet », qui s’efforce de rendre compte du réel dans sa matérialité à travers une langue précise et inventive. La Rage de l’expression, paru en 1967, se situe au cœur de cette démarche et exprime une tension fondamentale : celle entre le désir de nommer et d’exprimer le monde avec exactitude et la conscience des limites irréductibles du langage.

Ce recueil est à la fois une méditation sur la langue, un manifeste poétique, et une tentative d’élaborer une nouvelle manière de faire poésie, loin du lyrisme traditionnel et proche de la philosophie du langage.

2. La problématique centrale

Comment Ponge, dans La Rage de l’expression, met-il en lumière la lutte paradoxale entre la puissance de la langue et son impuissance à dire l’inexprimable, tout en créant une écriture innovante qui renouvelle la poésie ?

3. Analyse thématique et stylistique

A. La langue comme instrument à la fois puissant et limité

Le titre La Rage de l’expression suggère une double dimension : la rage comme moteur de la création, mais aussi comme frustration née de l’impossibilité de dire pleinement.

Ponge analyse la langue dans sa matérialité même, en déconstruisant les mots pour en révéler les racines, les sonorités, les associations d’idées.

Cette décomposition est aussi une critique implicite des failles du langage, qui peut être à la fois riche et trompeur.

La poésie devient un espace où s’affrontent cette puissance expressive et la conscience de ses faiblesses.

B. La poésie comme combat contre le silence et l’ineffable

Le poète exprime une « rage » quasi existentielle, celle de combler le silence, de briser le mutisme du monde.

Cette lutte renvoie à une conception de la poésie comme acte de résistance, face à l’absence de sens donné ou à l’insuffisance du langage quotidien.

La forme fragmentaire du recueil, l’usage de phrases brèves, les ruptures rythmiques traduisent cette tension dramatique.

Le poème n’est plus seulement célébration ou simple description, il est acte de création dans la confrontation avec l’ineffable.

C. La précision poétique et la matérialité du langage

Fidèle à sa démarche de poésie de l’objet, Ponge ne cherche pas à fuir la réalité, mais à la saisir avec une extrême précision.

Le poète porte une attention minutieuse aux mots, cherchant à redonner corps et matière à la parole.

Cette rigueur traduit une éthique du langage : la poésie doit être fidèle à la chose dite, sans illusions ni fioritures lyriques.

En cela, La Rage de l’expression s’inscrit dans une modernité poétique qui refuse l’emphase romantique et privilégie l’observation, la méditation et la réflexion.

D. L’innovation formelle au service du propos

Le style de Ponge dans ce recueil est marqué par une liberté syntaxique, une proximité avec la prose, et une grande musicalité.

L’usage du néologisme, des jeux sur les sonorités et des effets d’échos reflètent son obsession de la langue en action.

Cette expérimentation traduit l’émancipation créatrice : le poète invente une langue neuve pour tenter de dire ce qui dépasse les formes habituelles.

La poésie devient ainsi un laboratoire linguistique où la parole se cherche et se renouvelle.

4. Le rapport à la tradition poétique et à la philosophie du langage

Ponge s’inscrit dans une filiation avec les poètes symbolistes et modernistes qui ont interrogé la capacité du langage à rendre le réel.

Mais il va plus loin en intégrant une dimension presque philosophique, proche de la pensée de Wittgenstein ou de Saussure, sur la nature arbitraire et conventionnelle des signes.

Sa poésie est une réflexion sur le langage comme système, mais aussi comme expérience sensorielle et corporelle.

Ainsi, La Rage de l’expression dépasse le simple exercice poétique pour devenir une méditation sur la condition humaine et la communication.

La Rage de l’expression de Francis Ponge est une œuvre fondatrice qui donne à voir la lutte constante du poète avec la langue, entre désir de dire et impossibilité de tout dire. Par une écriture précise, innovante et engagée, Ponge renouvelle la poésie en faisant du langage un objet d’étude et de combat. Cette œuvre illustre parfaitement le double mouvement d’émancipation créatrice et de conscience des limites qui caractérise la modernité poétique.

Ponge et le recueil "La Rage de l'expression"?

Faire le quiz sur l'auteur et le recueil pour vérifier tes connaissances et évaluer ton niveau

Quiz de 43 questions réponses sur l'auteur et le recueil