Colette (1873-1954)

1. Enfance et formation

- Nom complet : Sidonie-Gabrielle Colette.

- Naissance : 28 janvier 1873, à Saint-Sauveur-en-Puisaye (Yonne).

- Issue d’un milieu provincial : son père est ancien officier et percepteur, sa mère, Sido, est une figure essentielle dans sa vie et son œuvre.

- Elle reçoit une éducation solide mais sans excès d’érudition, nourrie de liberté et d’observation de la nature.

2. Les débuts littéraires (1893-1906)

- En 1893, elle épouse Henry Gauthier-Villars, dit Willy, critique et journaliste parisien.

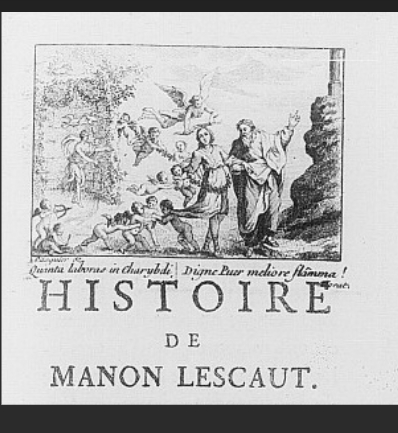

- Il l’encourage à écrire ses souvenirs de pensionnaire : ce seront les Claudine, publiés sous la signature de Willy (Claudine à l’école, 1900 ; Claudine à Paris, 1901 ; Claudine en ménage, 1902 ; Claudine s’en va, 1903).

- Ces récits rencontrent un grand succès, mais Colette ne récupérera son nom d’autrice qu’après sa séparation.

- Elle mène parallèlement une carrière sur scène, ce qui provoque scandale et fascination.

3. Reconnaissance littéraire (1906-1930)

- Après son divorce, elle publie sous son propre nom (Dialogues de bêtes, 1904 ; La Vagabonde, 1910).

- Elle explore les thèmes de l’amour, de l’émancipation féminine, du désir et de la nature.

- Ses romans majeurs de cette période incluent :

- Chéri (1920) et La Fin de Chéri (1926) : portrait d’un amour entre un jeune homme et une femme mûre.

- Le Blé en herbe (1923) : éveil des sens et fin de l’adolescence.

- Elle devient journaliste et chroniqueuse, et mène une vie mondaine très libre.

4. Consécration et fin de vie (1930-1954)

- Colette poursuit son œuvre avec La Chatte (1933), Gigi (1944), qui sera adapté au cinéma et à Broadway.

- En 1945, elle est élue à l’Académie Goncourt, dont elle devient présidente en 1949.

- Ses œuvres sont traduites dans de nombreuses langues, son style est salué pour sa sensualité, son humour, sa précision d’observation.

- Elle meurt le 3 août 1954 à Paris.

- Elle est la première femme en France à recevoir des funérailles nationales.

5. Caractéristiques de son œuvre

- Thèmes principaux : amour, sensualité, désir, passage du temps, observation du monde naturel, condition féminine.

- Style : sens aigu du détail, écriture sensuelle et charnelle, mélange de tendresse et d’ironie, descriptions précises.

- Place dans la littérature : figure majeure du XXᵉ siècle, elle incarne l’émancipation féminine et une liberté de ton rare pour son époque.

Sido & Les Vrilles de la vigne

1. Brève mise en contexte

Colette publie Les Vrilles de la vigne (recueil de nouvelles) au début de sa carrière ; ces textes, d’origine pour la plupart publiée en revue, mêlent autobiographie, lyrisme et observations sensorielles. Sido est, lui, un livre-portrait : c’est le long hommage que Colette rend à sa mère (Sido), à la campagne, aux gestes quotidiens qui forment une éducation sensible. Ces deux livres, proches par l’inspiration autobiographique et la célébration du monde vécu, prennent toutefois des formes et des accents différents : l’un fragmentaire et varié (nouvelles), l’autre concentré et méditatif (portrait familial).

2. Résumés synthétiques (pour cadrer)

Sido : évocation rétrospective de la figure maternelle (Sidonie Landoy), de la vie domestique et campagnarde qui a formé Colette. Le livre mêle portrait, souvenirs, scènes de nature et anecdotes qui font de Sido à la fois un modèle et une présence tutélaire.

Les Vrilles de la vigne : recueil de courtes nouvelles et de proses lyriques (parfois prosaïques, parfois très musicales) où Colette puise dans le souvenir, la vie quotidienne, le monde animal et végétal ; thème récurrent : l’éveil des sens, la sensualité, la mémoire et l’attachement au terroir.

3. Thèmes majeurs

A. La mémoire et l’écriture de l’enfance (la voix autobiographique)

Sido : l’écriture est celle d’une réminiscence. Colette reconstruit des scènes familiales, restitue l’oralité, les répliques, les traits de caractère de sa mère. Le livre fonctionne comme une « archéologie sentimentale » : la mémoire n’est pas neutre, elle sélectionne, magnifie, corrige. Le « je » de Colette est à la fois filiale et critique ; elle admire et cherche aussi à s’émanciper.

Les Vrilles : forme plus fragmentaire, mosaïque de petites scènes-souvenirs. L’autobiographie est éclatée en micro-récits, confessions, portraits d’animaux et d’objets. Cette fragmentation donne une impression d’instantané et d’intimité partagée.

Enjeu : Colette transforme le privé en matériau artistique ; la mémoire devient méthode d’écriture (choix des détails, focalisation sensorielle).

B. Nature, animaux, et matérialité du monde (la célébration du réel)

Les deux œuvres font de la nature un personnage : la campagne, les jardins, la vigne, les animaux sont décrits avec une attention quasi-scientifique et poétique. Colette n’oppose pas l’humain et la nature : elle montre des continuums (gestes, rituels, saisons).

Dans Sido, la mère est en osmose avec la terre : gestes maternels, soins aux bêtes, savoir-faire rural. Dans Les Vrilles, les images végétales (la vigne, ses vrilles) deviennent métaphores des liens, des étreintes, des obsessions.

Effet stylistique : descriptions sensorielles (odeurs, textures, couleurs) ; la langue se fait tactile et gustative — c’est ce réalisme sensoriel qui crée la « fête des sens » si caractéristique de Colette.

C. La figure maternelle et la question de l’identité féminine

Sido est d’abord un portrait de femme active, autonome dans son univers domestique et naturel. Colette montre la puissance d’une maternité non-idéale : pragmatique, parfois autoritaire, toujours vivante. Sido est éducatrice du regard, temple d’un langage intime.

Les Vrilles aborde aussi le féminin mais plus par bribes : désirs, jeux de séduction, amours, et rapports au corps. Colette y explore la multiplicité des figures féminines — de la jeune fille au féminin mûr — sans moraliser.

Question littéraire : Colette fait de la femme un sujet politique discret : elle n’écrit pas de manifeste, mais donne la préséance à l’expérience sensible féminine comme connaissance du monde.

D. Le temps, la disparition et la nostalgie

Sido est traversé par la conscience du temps qui passe : hommage en acte, tentative d’immortaliser la voix et les gestes de la mère. La nostalgie n’est jamais mièvre : elle est lucide et parfois ironique.

Dans Les Vrilles, l’instant-souvenir domine ; la forme courte permet d’arrêter un éclat de vie avant qu’il ne s’efface.

4. Style et procédés littéraires

Langage sensuel et précis : Colette utilise un lexique tactile et olfactif (peau, lait, herbe, vin, soie). Sa prose est musicale, parfois télégraphique, parfois foisonnante ; on ressent le balancement entre maîtrise et luxuriance.

Figures répétées et leitmotive : la vigne, les vrilles, les animaux, les rituels domestiques — ces motifs tissent une cohérence thématique.

Alternance des tons : humour discret, ironie, tendresse, et mélancolie; la tonalité change selon le souvenir ou la nouvelle.

Point de vue : usage fréquent de la première personne (Sido) ou d’une focalisation proche (Les Vrilles) : la subjectivité est revendiquée, l’observation est intime.

5. Comparaison serrée : ce que l’un apporte à l’autre

Forme : Sido = unité, portrait long, méditation ; Les Vrilles = éclats, diversité de tons.

Objet : Sido cible un personnage réel (la mère) et la filiation ; Les Vrilles explore des motifs variés (amour, nature, bêtes, veillées) et offre une galerie de petits tableaux.

Effet sur le lecteur : Sido crée l’intimité et l’identification filiale ; Les Vrilles provoque l’éveil des sens et la surprise par la variété.

Complémentarité : lus ensemble, ces textes donnent une vision complète de la poétique de Colette : mémoire stabilisante + inventaire sensoriel mouvant.